국학진흥원, 역사적 근거 바탕 실용적 제례 문화 모색에 나서

한국국학진흥원이 설 명절을 앞두고 차례와 제사의 차이를 명확히 구분하며 전통과 현실이 조화된 간소화된 차례 문화 보급에 나섰다. 진흥원은 조선 시대부터 축적된 68만여 점의 자료를 분석해 실용적인 제례 모델을 제시할 계획이다.

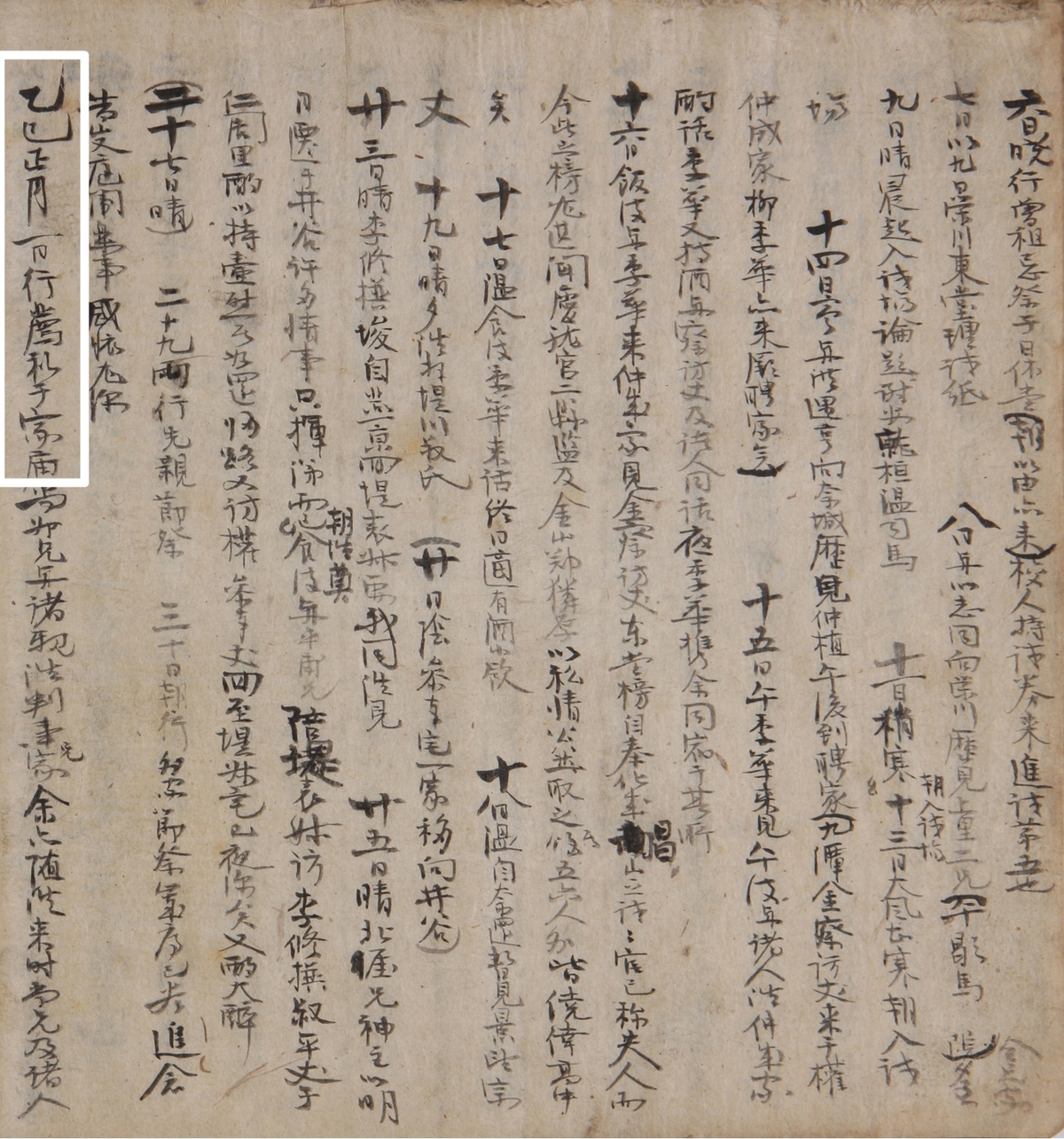

조선 시대 선비들은 차례를 일상 속 예절로 여겼다. 17세기 안동 광산김씨 김령의 일기 ‘계암일록’에는 차례를 “새해 첫 날 조상에게 술과 음식을 올리는 의식”으로 기록했으며, ‘주자가례’ 역시 차례를 일상적 예법으로 규정했다. 반면 제사는 조상의 기일에 맞춰 밤에 진행되며, 혼령을 모시는 절차가 포함된다.

반면 차례는 조상에게 해가 바뀌었음을 알리는 의식으로, 모든 조상을 대상으로 하기에 저승에서 혼령을 모셔오는 절차 없이 밝은 아침에 지내는 것이 원칙이었다. 그러나 현대에는 차례와 제사가 혼재된 관행이 확산되고 있다. “설날 제사를 안 지내요”라는 말처럼 용어가 뒤섞여 사용되며, 차례상에 제사 음식(포, 탕류 등)을 과도하게 올려 본래 의미가 퇴색했다는 지적이 나온다.

과거 차례상은 소박했다. 19세기 안동 의성김씨 서산 김흥락의 기록 ‘가제의’에 따르면 술·떡·국수(만두)·육적·탕 2종·과일 4종이 전부였으며, 안동 진성이씨 퇴계 종가는 더욱 간소화해 술·떡국·명태전·북어, 과일 한 접시로 예법을 지켰다. 그러나 “가족이 모이는 명절”이라는 이유로 점차 화려해져 제사상보다 규모가 커지는 역설적 상황이 발생했다.

정종섭 원장은 “설 차례는 새해 첫날 조상께 안부를 전하는 예(禮)”라며 “제사 음식까지 더해 과하게 차리는 것은 예법 정신에 어긋난다”고 지적했다. 이어 “차례상에는 대추, 밤, 탕, 포 등 의례용 제물을 생략하고, 명절 밥상에 어울리는 가족 중심의 요리로 구성할 것“을 제안했다. 또한 ”차례는 자손들이 명절 음식을 즐기며 조상을 기리는 의식“이라며 ”명절 음식 중심으로 차례상을 재구성해 부담을 줄이자“고 강조했다.

기혼 여성들의 명절 노동 부담은 통계로도 드러난다. 온라인 커뮤니티에는 “차례상 준비로 허리가 휜다”는 하소연이 이어지고 있다. 진흥원은 이번 연구를 통해 “전통은 존중하되 현대 생활방식에 맞는 실용적 해법을 모색하겠다“며 ”미래 세대가 지속 가능한 제례 문화를 이어갈 수 있도록 차례의 본질 회복에 초점을 맞출 것“이라 밝혔다.

/윤희정기자 hjyun@kbmaeil.com