포항 지진 피해자 김홍제씨가 말하는 ‘아물지 않은 상처 8년’ 아파트 벽체 갈라지고 기울어져 일률적 피해 보상 판정에 울화통 포항시에 행정소송 등 생존 투쟁

포항시 북구 흥해읍 한미장관아파트 주민 김홍제씨(66)는 2017년 11월 15일 규모 5.4 지진에 몸서리친 경험을 했다.

12일 만난 김씨는 “재난은 또 온다. 피해를 줄이려면 먼저 기억해야 한다”고 강조했다. 지진의 기록과 피해자의 목소리를 보존하기 위한 ‘포항지진 기억저장소’ 건립이 필요하고, 뉴질랜드 크라이스트처치나 일본 고베처럼 우리도 ‘메모리얼’이 있어야 한다고 제안했다. 그러면서 아물지 않은 상처를 남긴 8년 전 그날을 떠올렸다.

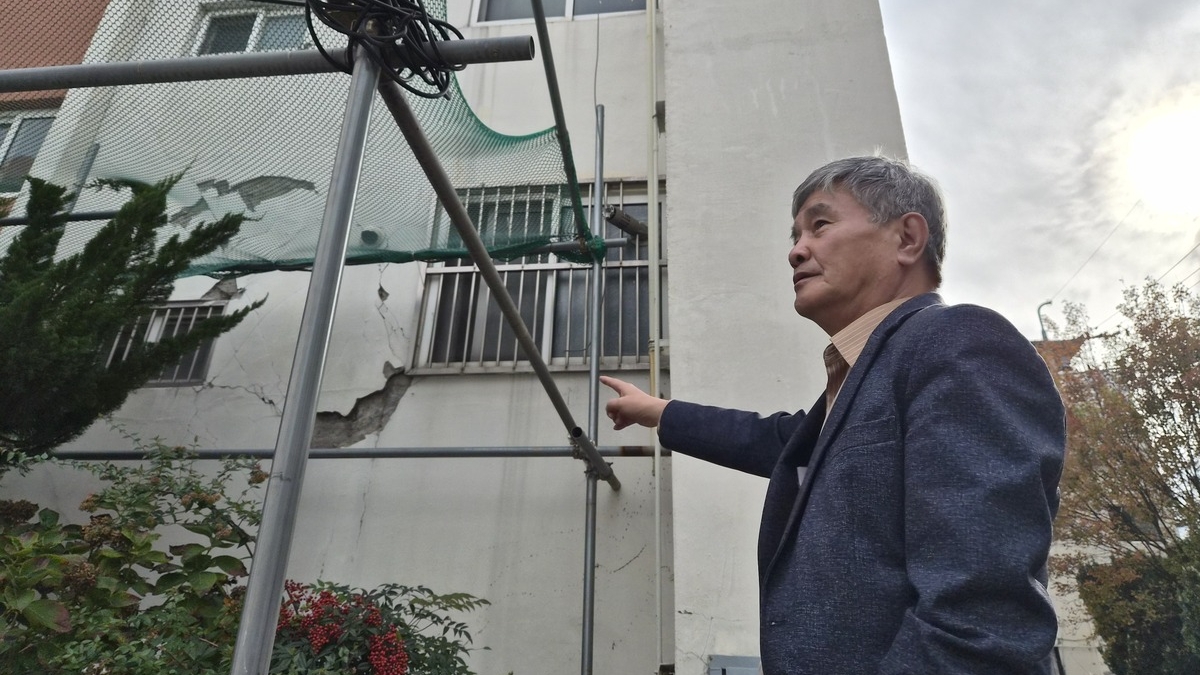

김씨의 아파트는 진앙지 인근이어서 입주민 240가구 모두 큰 피해를 봤다. 지금도 일부 세대는 벽체가 갈라지거나 건물이 기울어진 공간에서 살고 있다. 그날 오후 2시 무렵 늦은 점심을 먹던 중 지진이 덮쳤는데, 김씨는 “아파트가 통째로 들썩였고, 세상이 확 솟구쳐 오르다 좌우로 흔들렸다”고 회상했다.

행정당국의 피해 대책은 김씨를 ‘투사’로 만들었다. 주택 전파(완전 붕괴)는 빨간색, 반파(절반 붕괴)는 파란색, 소파(부분 피해)는 노란색으로 구분하고, 지원금도 1400만원, 600만원, 100만원으로 정하는 것을 본 김씨는 화가 머리끝까지 치밀었다. 그는 “같은 건물인데도 1층은 금이 가고 위층은 멀쩡했는데, 일률적으로 ‘소파’ 판정을 내렸다”고 말했다.

그는 “벽지만 새로 바르고 살라”는 말을 들은 후 행정안전부와 청와대 앞에서 시위했다. 그날 포항시는 대피소 폐쇄 명령을 내렸고, 공무원들이 산불 진화복을 입고 텐트를 포위했다.

그는 포항시를 상대로 행정소송도 제기했다. 포항시 지침을 따르면 자신이 피해를 입은 건물의 안전 등급이 C등급으로 ‘소파’ 수준 밖에 나오질 않았기 때문이다. 주민들이 십시일반 돈을 모아 개정된 건축법을 기준으로 검사를 다시 맡아 E등급 전파 수준을 입증했지만, 행안부는 포항시에 결정권을 넘겼다. 법원도 행정 재량 범위 내에 있는 처분이라면서 포항시의 책임을 인정하지 않는 결정을 내렸다.

생존을 위한 싸움에 몰두하느라 지진 트라우마를 느낄 틈이 없었다. 매일 대책 회의에다 시위와 협상의 연속이었다. 김씨는 “요즘에서야 그때의 진동이 느껴진다. 아무 일도 없는데 벽에 등을 대면 몸이 흔들리는 것 같다”고 털어놨다.

지진 발생 8년이 지났지만, 흥해는 여전히 복구되지 않았다. 240가구 중 60%는 떠났고, 40%는 무너진 집에 산다고 했다. 일부는 외벽이 갈라진 집을 대충 손봐 외국인 근로자에게 월세를 놓는다는게 김씨의 설명이다.

그는 “포항시가 여전히 손을 놓고 있다”라면서 “시가 책임지고 대책을 세워야 한다. 안전진단 비용조차 주민에게 떠넘긴다. 누군가 사고가 나면 그땐 또 남 탓을 할 거다”고 비판했다.

김씨는 “외양간은 고쳤을지 몰라도 잃은 소는 아무도 찾아주지 않았다”는 말로 지난 8년을 정리했다. 그는 “지금 새로 지은 도서관도, 새로 생긴 도로도 다 외양간에 해당한다. 우리는 소를 잃었다. 소는 무너진 사람들의 삶과 상처다. 그 잃은 소를 찾아주지 않으면 진짜 복구는 없다”고 간절하게 말했다.

글·사진 /단정민기자 sweetjmini@kbmaeil.com