필립의 잔에 붓고 남은 양주를 자기 잔에 부으며 인호가 말했다.

-널 못 믿는 거지. 새삼스러운 일도 아니지. 이런 일이 한두 번이었냐. 조그마한 시에 틀어박혀 행사나 치르고 노인들 밥이나 챙겨주고 있으니 다른 일을 맡기기에는 네가 부족하다 생각하는 거지.

-기회를 줘야 할 수 있지. 기회조차 주지 않는데 뭘 할 수 있겠어.

인호가 필립의 말에 발끈하며 대답을 했다.

-내가 그렇게 생각한다는 게 아니잖아. 어쨌든 생각보다 일이 쉬워질 것 같아. 억지로 기회를 만들지 않아도 될 것 같고. 이쪽에서 준비되면 다시 연락하겠다고 했어. 일단 약속을 잡고 만나는 것까지는 내가 할 거야. 이후에는 다른 사람이 해야지. 이번에도 노마가 하는 것이 맞을 것 같아. 이번 기회에 정리할 것도 정리하고. 아직 날짜를 잡지는 않았어. 아무래도 인호, 네가 우리나라에 없을 때가 좋을 것 같은데. 너 일정이 어떻게 되는지 말해줘, 지금. 장소는 좀 더 생각해볼게. 이번에는 물건을 꺼내지 않는 게 좋을 것 같아. 괜히 이상한 방향으로 주목을 받을 것 같아서. 이리저리 번거롭기도 하고.

인호는 고개를 숙여 핸드폰을 보았다.

-다음 달 십오 일부터 일주일간 러시아 출장이 있어. 영산시 시의원들 데리고 한 바퀴 도는 출장.

인호가 스케줄 표를 보며 말했다.

-그러면 그렇게 날짜를 잡는다. 십육 일 정도에 만나자고 할 테니까 그렇게 알고 있어. 정해지면 다시 연락 줄게

-그런데 노마는? 괜찮겠어?

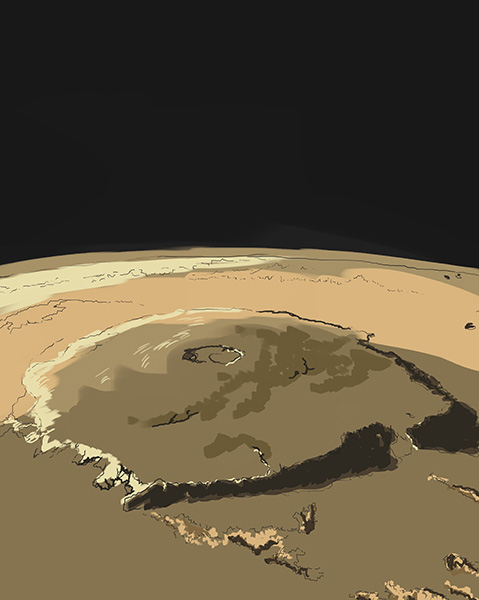

인호는 문득 노마가 했던 말이 생각났다. 달아오른 노을을 보며 노마가 말했었다. 언젠가 우리 인간이 화성에 가는 날이 오겠죠? 화성은 노을이 파란색이라던데. 화성에서 제일 높은 산 이름이 뭔 줄 아세요? 올림퍼스래요, 올림퍼스. 그러면 화성에도 신들이 살고 있는 걸까요? 지긋지긋한 지구를 떠나 화성으로 가도 소용없는 건가요?

-노마는 왜?

-갑자기 노마가 했던 화성 이야기가 생각이 나서.

-생각 많이 하지 마. 이번 기회에 보내주면 돼. 화성에 먼저 가 기다리고 있어라, 하지 뭐. 궁금증도 풀고. 좋겠네.

-꼭 그래야 하나? 노마까지?

인호는 맥주잔을 비웠다.

-그래야지. 녀석이 그러더라고. 따지고 보면 호해도 나쁜 놈이라고. 아니 따질 필요도 없다고.

-호해?

-응, 호해. 그 말을 들으니 정신이 번쩍 들더군. 기분도 살짝 상하고. 굳이 핑계를 대자면 그런 이유야.

나는 호해를 이해할 수 있을 것 같아. 늙고 병들어 죽음에 든 진시황을 보며 웃었겠지. 겉으로는 아니더라도 말이야. 진시황 이야기 알지? 들어 본 적은 있겠지. 신하들이 불로초를 찾아 진시황에게 바쳤다면, 불로초를 먹은 진시황이 불사의 몸이 되었다면 호해의 마음은 어땠을까? 언젠가 필립이 노마에게 말했다. 그럼요. 저도 읽을 만한 것, 들을 만한 이야기는 다 듣고 자랐습니다. 노마는 웃으며 대답했다. 그리고 덧붙였다. 그런데 따지고 보면, 아니 굳이 따지지 않더라도 말입니다. 호해도 나쁜 놈이잖아요. 그렇지 않아요?

-알았어. 형이 그렇다면 그런 거겠지. 형이 하겠다는데 반대할 생각은 없어. 그저 물어본 거야. 궁금해서. 그러면 노마한테 약속한 것도?

-그게 애초에 가능한 일이었겠어?

-그렇지? 그래. 그런데 형.

-말 해.

인호가 필립에게 물었다.

-직접 만나서 약속 잡을 거야?

-아니, 만날 필요까지는 없지. 전화로도 충분할 것 같은데. 왜?

인호는 필립의 아랫배를 가리키며 말했다.

-형은 마음에 없는 말을 하거나 불안할 때 아랫배를 쓰다듬는 습관이 있어. 기억해. 조심하라고.

필립이 영권에게 전화를 걸었다. 신호가 몇 번 가지 않아 영권이 전화를 받았다.

-작은아버님. 잘 지내셨습니까. 저 필립입니다.

-아이고. 잘 지낼 이유가 있나. 형님이 안 계시니 마음도 몸도 편하지가 않네. 조카님은 어떤가? 아버지 빈자리가 생각보다 크지?

큰 몸통에서 울려 나오는 목소리가 컸다. 원래 크기도 했지만, 이번에는 유난히 힘을 주어 크게 말하는 것 같았다. 필립은 귀에서 전화기를 떼어 스피커폰 모드로 바꿨다.

-아. 네. 그렇지 않아도 하루 네 번 꼬박꼬박 뵙고 있습니다.

집을 나설 때 귀가할 때, 그리고 회사에 출근할 때 퇴근할 때. 필립은 그렇게 하루 네 번 만식을 보았다. 만식이 살아 있을 때보다 더 자주 마주했다. 두려움은 없었다. 오히려 당당한 걸음걸이를 보여주려 애썼다.

/김강 소설가