김강 연재소설 ‘Grasp reflex’

그게 다 살기가 팍팍해져서 그래. 요즘은 남자고 여자고 다 일을 해야 되니까. 이런 것 듣고 다닐 여유가 없어진 거지. 우리 아들 내외만 해도 그래. 둘이 열심히 일하는데도 점점 나아지는 것 같지가 않아. 얼마나 딱해 보이는지. 그렇다고 내가 뭘 해줄 수 있는 것도 아니고. 재산이라고 해봐야 아파트 하나, 고향에 조그만 언덕 하나 있는 것을. 그렇다고 덜컥 걔들한테 줘버릴 수도 없잖아. 나도 죽을 때까지 쥐고 있을 것이 필요하니까.

아니 지금, 아파트 하나, 산도 하나 있다고 자랑하는 거야 뭐야. 은근히.

니들은 왜 말만 섞으면 꼭 그렇게 이상한 방향으로 흘러나가는 거야?

어쨌든 젊은 사람들이 불쌍해. 나는 사실 요즘 버스 타는 것도 미안해. 젊은 사람들한테. 우리가 하는 게 뭐 있나? 맨날 먹고 놀면서 시간 보내는 거잖아. 다들 뒤늦게 자기가 하고 싶은 것 하면서 ‘내가 냅네.’ 하고 있잖아. 돈 한 푼 안 내면서 버스도 타고, 강의도 듣고, 놀러 다니고, 매달 통장에 돈도 들어오고. 그거 다 젊은 사람들이 벌어서 낸 세금이잖아. 염치없이 받아먹기만 하는 것 같아서 영 맘이 편치 않아. 이러자고 늙은 것은 아닌데 말이야.

우리가 왜 하는 게 없어. 이렇게 모였다가 수업 끝나면 밥도 먹고, 커피도 마시고 하면서 돈 쓰잖아. 몰려다니면서 여행도 하고. 옷도 사 입고. 식당, 커피숍, 여행사, 옷가게까지 다 젊은 사람들이 하는 건데? 우리가 공짜만 쫓아다니는 것처럼 이야기하지 마. 기분 나빠. 우리도 젊었을 때 열심히 일했거든. 세금도 많이 냈고.

그 식당이랑 커피숍에서 월세 받아먹잖아. 자네가. 자네가 건물주잖아.

또 왜 이래. 그러면 월세를 받지 말라는 말이야? 그리고 월세 보다 더 한 것이 그, 그 뭐냐, 프랜차이즈 본사에서 받아가는 돈이라던데.

내 말이 그 말이야. 그 프렌차이즈 회장도 대부분 우리 같은 노인이잖아. 이리저리 젊은 사람들만 불쌍한 거지. 그러니 생각 좀 하자고. 누가 일하고 누가 세금 내서 우리가 사는지. 이 답답한 양반아.

그럼 어떡하라고. 때 되고 나이 들면 알아서 죽으라고? 목을 매달기라도 하란 말이야?

자리에 앉아 있던 노인들이 나누는 대화였다. 젊은 사람 찾는다는 인호의 말이 시작이었다. 매해, 매번 비슷한 대화들이 반복되었다.

어르신! 어르신들! 이러지 마시고요. 오늘은 제가 쏘겠습니다. 팥빙수라도 드시러 가시지요.

중간에 말을 끊거나 중재를 해 분위기를 바꾸는 것은 인호의 몫이었다.

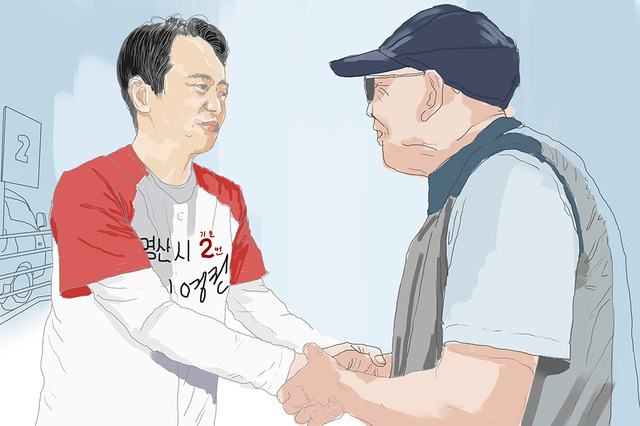

20년 전 영권이 인호에게 자기 대신 지역구를 관리해 볼 것을 권했다. 인호는 실습이라 생각했다. 자연스럽게 지역구를 물려받을 것이고 머지않아 국회의원이 되리라, 그렇게 여겼다. 어느 분야든 십 년 정도면 관록이 생기고 전체적인 흐름을 볼 수 있는 시야가 생긴다. 그렇게 십 년이 지났다. 영권의 나이가 육십 대 후반, 곧 칠십 대에 접어들 때였다. 이제 쉬셔도 될 만하다 생각했다.

너는 네 스스로 준비가 되었다고 생각하느냐?

인호가 30대 국회의원 선거에 출마할 뜻을 밝히자 영권이 물었다.

아버님이 보시기에는 부족한 점이 많겠지만, 그동안 지역구의 여러 사람들을 만나면서 많은 이야기들을 듣고 나누었습니다. 제가 영산시를 위해, 또 우리나라를 위해 무엇을 해야 할지 알 것 같습니다. 이제는 저의 정치를 해보고 싶습니다.

인호은 영권의 질문이 형식적인 것이라 믿었다. 자신이 그동안 지역구를 관리하며 쌓아온 것을 영권이 모를 리 없었다.

넌 아직 부족한 점이 많다. 지역구에서 노인들과 웃으며 노닥거린다고 그게 정치라 생각하느냐. 복지를 위해 몇 가지 정책을 만들어내고 그것을 실행시킨 것이 정치라 생각하느냐. 그건 공무원도 할 수 있고, 네가 아닌 다른 사람도 할 수 있는 일이다. 정치가 무엇인지 다시 생각해 보거라.

인호가 아닌 영권이 30대 국회의원 선거에 출마를 했고, 영산시 국회의원으로 당선이 되었다. 영권이 인호에게 너는 정치를 모른다, 말했지만 영산시에서 얻은 영권의 표는 인호가 만들어내고 지킨 표였다.

내가 어디 자네 아버지가 좋아서 찍은 줄 아는가? 얼굴 못 본 지 오래된 양반인데. 자네가 워낙 잘하니까 찍었지. 자네 정말 효자야. 효자.

선거가 끝난 후 만난 유권자들이 인호에게 한 말이었다. 아이고, 아닙니다. 인호는 웃으며 대답했지만 아쉬움은 더욱 컸다. 자네가 워낙 잘하니까, 라는 말만 인호의 귀에서 맴돌았다. 인호에게 자신감과 확신을 주는 말이었다. 인호의 자신감과 확신이 커져갈수록 영권에 대한 섭섭함도 같이 커졌다.

다음 국회의원 선거가 다가왔다. 사람들이 영권과 인호에 대해 말했다.

김 의원도 좀 그래. 그 정도 했으면 충분하지 않나? 이제 아들에게 내려주어도 되지 않아?

무슨 말이 그래? 국회의원 자리가 세습하는 자리인가? 자기가 물려주고 싶다 하면 우리가 뽑아줘야 하는 거야? 그리고 김영권이나 김인호나. 그게 그거 아니야? 새로울 것도 없겠구만.

영산시에서 인호는 이미 신선한 존재가 아니었다. 영권만큼 익숙한 사람이었다. 영산시에서 인호는 인호가 아니기도 했다. 인호가 나타나면 의례히 영권의 대리인이라 생각했다.