노마는 아비의 인생이 부러웠다. 사랑하는 여자를 만나 결혼을 하고 자식을 낳아 기르고 ‘언젠가’에 뛰어들어 본, 그럼에도 아이들은 알아서 컸고 아내는 여전히 자리를 지키고 있는, 다달이 나오는 노년 기본 소득의 혜택으로 버티어 온 아비의 인생이 진정한 삶이라 여겼다.

노인이 아닌 모든 세대가 합심하여 그의 여생을 등에 지고 어깨에 메어 줄 것이다. 물론 아비도 열심히 살아야 한다. 먹을 수 있을 때까지는 열심히 먹어야 한다. 입을 수 있을 때까지는 열심히 입어야 하고 나다닐 수 있을 때까지는 열심히 나다녀야 한다. 그래야 세상이 돌아가고 세상이 돌아가야 돈이 생기고 돈이 생겨야 아비를 업을 수 있으니까.

하지만 아무도 걱정하지 않았다. 아비야 누가 시키지 않아도 열심히 살 테니까. 그런 사람이니까. 그게 사람이니까.

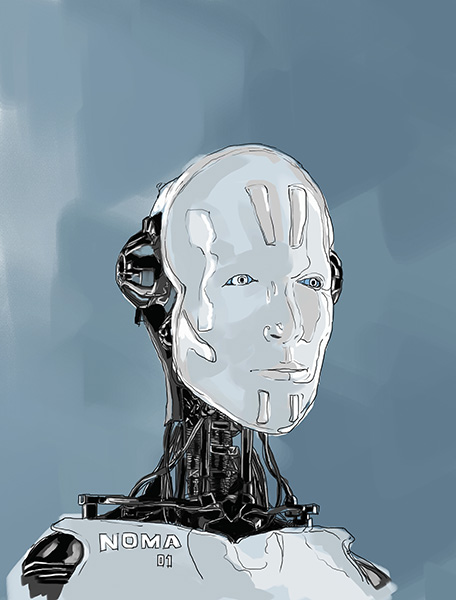

그에 비하면 노마, 자신의 인생은 보잘 것 없었다. 예정대로라면 앞으로도 한동안 보잘 것 없을 인생이었다. 유망한 직업이라 해서 로봇공학을 전공했지만 유망한 직업은 그들, 세상의 방향을 정하고 세상을 움직이는 누군가에게 필요한 직업을 뜻했다.

떠오르는 산업이라 누군가 말했지만 그것은 그 누군가에게 돈이 되는 산업이라는 말이었다. 누군가는 거짓을 말하지 않았다. 우리 모두에게 돈이 되는 산업이라 말한 적 한 번도 없었다. 진실을 이야기하지도 않았다. 진실은 누가 말해주는 것이 아니니까. 진실을 들여다보지 못한 자, 스스로를 탓할 수밖에.

학점 평점 3.9로 로봇공학과를 졸업한 노마의 직업은 로봇관리사였다. 로봇을 렌탈해서 사용하고 있는 가정을 정기적, 부정기적으로 방문하여 관리하고 잔 고장을 수리하는 것이 주된 업무였다. 열에 아홉은 노인들만 사는 집이거나 노인들이 살고 있는 집이었다.

노마의 집에도 가정용 로봇이 하나 있었다. 안나의 아비 앞으로 지급된 로봇 보조금 덕분이었다. 노마의 급여는 입고 먹고 마시고 그리고 세금을 내기에 딱 적당했다. 사람을 만나 가정을 꾸리고 독립할 여유는 없었다.

노마는 결혼을 하더라도 노마 쪽이든 배우자 쪽이든 부모님과 함께 지낼 생각이었다. 동거하는 가족 중 노인이 한 명이라도 있으면 받을 수 있는 혜택이 많았다.

자식들은 어떻게든 노인이 된 부모와 함께 있으려 했고 노인이 된 부모들은 자식들과 같은 집에 살아주는 것을 그들이 자식들에게 줄 수 있는 큰 선물 중 하나라 여겼다. 선물은 주는 사람 마음에 달렸다.

결혼도 쉬운 과제는 아니다. 노마가 만났던 상대들은 노마와 연애는 하더라도 결혼을 하고 싶어 하지는 않았다. 결혼이라는 이름을 씌운다고 해서 달라질 것이 없었다. 같이 일어나 일하러 나가고 돌아와서는 몸을 섞는 그런 하루의 연속일 텐데. 그 이상의 것들, 늦은 아침에 일어나 발코니의 창을 열고 시원한 바람을 느끼는 것, 허리를 감싸 안은 그 사람의 손과 팔에서 방금 내린 커피향이 나는 것, 아이가 깰까봐 까치발을 하고 방으로 들어가 여행 가방을 싸는 것, 휴가지로 가는 비행기 안에서 아이와 함께 창밖을 바라보는 것, 하루 대 여섯 시간의 노동으로 이 모든 것을 해낼 수 없다면 굳이 결혼할 이유가 없었다. 아이를 가지는 것은 더더욱. 서른다섯 살이 되던 해 노마는 진정한 사랑이라 믿었던 한 여자에게 청혼을 했다. 노마가 출장 나갔던 어느 노인 부부의 집에서 만난 노인성 질환 관리사였다. 그 여자가 대답했다.

-너랑? 왜?

-그래서? 넌 왜 울었는데? 인조인간이 뭐라 했어?

-그렇게 부르지 말라 했잖아.

-인조인간 맞잖아. 인조인간 맞지. 내려놓을 때가 되면 내려놓기도 해야 하고 갈 때가 되면 갈 줄도 알아야지. 사람이 말이야. 그 모든 것 붙잡고, 그것도 모자라 손가락에 걸리는 모든 것들을 움켜쥐는 거잖아. 그건 됐고. 그래, 인조인간이 뭐래?

노마는 안나가 만식의 집으로 들어갈 때부터 만식을 인조인간이라 불렀다. 아이의 아빠이니 그렇게 부르지 말라 안나가 부탁했지만 노마는 들은 척 만 척이었다.

-결혼식도, 혼인 신고도 할 생각이 없데. 아이는 자기 아이라 인정하겠지만 그 이상을 바라지는 말래. 결혼식이니 혼인 신고니 하는 것들을 생각해 본 적 없었지만 막상 그 말을 듣고 나니 속상한 거야. 속으로는 기대를 했었나 봐. 섭섭하고 서러워지고. 그래서, 그래서 오빠한테 전화를 했지.

안나는 천천히 한 마디씩 간격을 두어가며 말했다. 전날 울었던 탓인지 의외로 담담했다.

-뭐? 그게 무슨 말이야? 전 마누라도 죽고 없다면서. 자기 자식까지 가졌으면 당연히 부인으로 인정해줘야지. 새파랗게 어린 여자를 데리고 가면서 결혼식도 안 한다고? 누가 동네방네 소문을 내래? 양가 가족들만이라도 불러서, 조용하게라도 말이야. 당신들의 딸이, 너의 여동생이 팔려 가는 것 아니라고. 강제로 끌려가는 것은 더더욱 아니라고, 너를 사랑해서 데려간다고, 같이 살고 싶어서 그런다고 위로 아닌 위로라도 해줘야 하는 거잖아. 그게 우리에 대한 최소한의 예의 아니야? 넌? 그래서 넌 뭐라고 했는데? /김강 소설가