이상하게도 나는 길 위에서 예상치 못하고 반갑지도 않은 만남을 자주 겪는 편이었다. 대뜸 팔을 붙잡히거나, 무례한 말을 아무렇지 않게 던지는 사람을 마주치거나 사이비 종교인들이 순수한 의도인 척 설문조사를 부탁해 오거나 하는 유쾌하지 않은 만남의 연속. “그냥 무시하면 돼. 대꾸도 하지 말고 눈길도 주지 말고 그냥 모른 척하는 게 최고야.” 한 친구는 해탈한 사람처럼 이야기했다. 나는 그게 잘 안되던데, 내가 말하자 친구는 그것도 기술이야, 연습해야지, 대꾸했다.

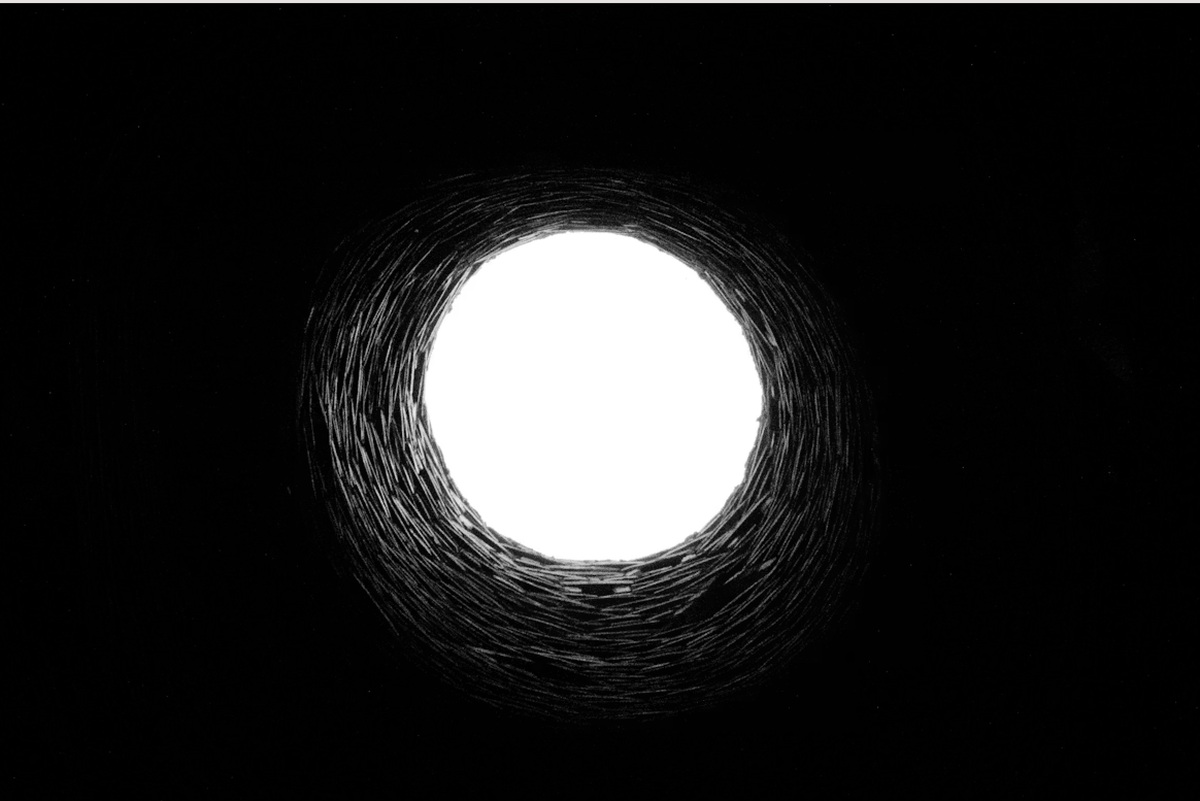

친구의 조언에 따라 나는 이상한 사람을 마주쳤을 때 순간적으로 모든 감각을 차단하는 나만의 기술을 연마했다. 거창하게 말했지만 별건 아니었다. 그저 정면에서 살짝 아래로 시선을 내리깐 채 그곳에 구멍이 있다고 생각하는 거다. 구멍에 빠지지 않도록 모든 신경을 집중하다 보면 말을 걸어오는 낯선 목소리 따위가 아득히 느껴지는 순간이 온다. 그 기술을 익힌 후로는 웬만한 사람들을 손쉽게 차단한 채 지나칠 수 있었다.

한 교육 업체에서 근무하던 때였다. 국가 지원 사업을 통해 온라인 강의를 개설하고 교육을 진행했는데, 중간에 낙오되는 수강생이 없도록 독려하여 강의를 무사히 마무리 짓도록 돕는 것이 나의 주 업무였다. 대부분의 강의는 온라인으로 진행되었으므로 사무실에는 교육팀 직원들뿐이었으나, 예외로 오프라인 강의가 한 번 개설된 적이 있었다.

“거기 좀 이상한 사람 있어요.” 어느 날 직원 한 분이 조심스레 말했다. “왜요?” 다른 직원이 눈을 동그랗게 뜨고 물었다. “웬 남자분인데, 목소리도 엄청 크고 강사님한테도 막 시비를 건다네요. 생긴 것도 영…” 나는 말없이 고개만 끄덕였다. 사무실이 있던 건물은 보안이 좋은 편이었고, 각 층을 지키는 보안 직원들까지 있었다. 그냥 목소리가 좀 괄괄하고 경우 없는 사람인가 보다, 짧게 생각하곤 넘겼다. 마주칠 일 없는 이상한 남자에 대해 생각하는 것보다 당장 내게 닥친 업무를 해결하는 게 더 중요했으니까.

그로부터 며칠 후, 사무실 근처를 서성거리는 검은 인영을 보았다. 거리가 가까워질수록 며칠 전 들었던 ‘이상한 남자’ 이야기가 떠올랐다. 목소리가 크고 강사에게도 시비를 걸 정도로 경우 없는 사람. 생긴 것도 영… 그렇다는 사람. 사무실 앞을 기웃거리던 남자와 눈이 마주쳤다. 나는 통화하는 척 핸드폰을 볼 옆에 갖다 댔다. 어, 여보세요? 낯부끄러운 연기도 펼쳤다. 그러자 남자는 나를 따라오며 소리를 질러댔다. 깜짝 놀란 나는 감각 차단술을 펼쳤다. 그는 이젠 내게 “야! 야!”라고 소리치며 손을 있는 힘껏 흔들었다. 안 보인다, 안 보여. 나는 속으로 중얼거리며 그를 피해 무사히 카드키를 찍은 뒤 사무실 안으로 들어갔다. 자리에 앉아 문밖을 내다보니, 불투명한 유리문 너머로 검은 그림자가 붙박인 듯 서 있는 모습이 보였다.

저 그 이상한 사람 봤어요, 내가 직원들에게 이 소식을 알리려던 찰나, 문에서 가장 가까운 자리에 앉아 있던 직원 한 분이 자리에서 일어났다. 이게 대체 무슨 소리야? 중얼거리며 나간 그녀를 막을 새도 없었다. 나는 엉덩이만 들썩이며 그녀가 무사히 사무실 안으로 돌아오길 기다렸다. 몇 분쯤 지났을까, 홀가분한 얼굴을 한 그녀가 자리로 돌아왔다.

“무슨 일이에요?” 옆자리 직원분이 물었다. “수강생인데 오늘 처음 오는 거라 강의실을 못 찾고 있었대요.” 나는 놀라 되물었다. “그런데 왜 소리를 지르셨대요?” 직원은 어깨를 으쓱이며 짧게 대답했다. “청각장애인 분이시더라고요. 손에 노트를 들고 계셨는데, 그거 봐달라고 그러신 거였어요.” 아아, 다들 대수롭지 않은 얼굴로 고개를 끄덕이곤 업무를 이어갔다.

익숙한 타자 소리와 전화벨 소리를 들으며 나는 한동안 가만히 앉아 있었다. 그가 내게 소리를 질렀던 것은 길을 묻기 위함이었고, 손을 흔들며 위협하는 것처럼 보였던 것은 손에 든 노트를 내게 보여주기 위해서였다는 사실을 깨달은 순간 나는 문밖을 조심스레 건너다보았다. 그림자 하나 없이 고요하고 텅 빈 바깥만 보였다.

감각 차단술은 나의 위안이자 보호막이자 안전장치였다. 시간 낭비하고 싶지 않아서, 곤란한 부탁을 거절하기가 어려워서, 낯선 이에게 내 에너지를 쓰고 싶지 않아서, 다양한 이유로 많은 이들을 무시하고 지나쳤다. 그중에는 정말 무시가 최선인 상황도 있었겠지만, 어쩌면 도움이 간절한 사람도 있지는 않았을까? 내가 차단한 것이 정말 ‘이상한 무언가’였는지, 아니면 그저 내 주위를 돌고 있던 세상 그 자체였는지 도무지 확신할 수 없어서 나는 부끄러워졌다.

/양수빈(소설가)