골목은 기억력이 좋다.

사람은 나이 들면 깜빡깜빡하지만, 골목은 절대 안 잊는다.

특히 “아무도 몰랐으면 좋겠다” 싶은 장면은 고해상도로 저장한다.

이 골목은 징용 떠나는 남편을 배웅하던 눈물의 길이었고, 대학 합격 통지서를 들고 들어오며 “이제 우리 집도 사람 된다”고 외치던 환희의 길이기도 했다. 같은 골목인데도 울고 웃느라 정신이 없었다.

아이들에게 골목은 만능 놀이공원이었다. 입장료도 없고, 안전요원도 없고, 보험은 더더욱 없었다. 자치기하다 날아간 막대기는 열에 아홉은 남의 집 마루 밑으로 들어갔다. 그럼 아이들은 마루 밑에 머리를 박고 “아줌마아—”를 외쳤다. 골목은 그 장면을 수십 번 봤다.

숨바꼭질은 언제나 사건으로 끝났다. 너무 잘 숨은 아이는 결국 집에 안 들어갔고, 해가 지면 동네 전체가 수색대가 됐다. 나중에 알고 보니 그 아이는 장독대 뒤에서 잠들어 있었다. 골목은 그날 “내가 괜히 걱정했다”는 표정을 지었다.

공놀이는 골목의 최대 분쟁 산업이었다.

“쿵!” 하는 소리와 함께 유리창이 깨지면, 아이들은 단체로 증발했다.

“누가 찼어!” 그 질문 앞에서 아이들은 민주주의를 포기하고 공산주의를 택했다. 모두가 침묵했다. 골목은 늘 아이들 편이었다.

해 질 무렵 골목은 냄새로 점령당했다. 된장찌개가 선발로 나오고, 김치찌개가 중원에서 받쳐 주고, 고등어구이가 결정타를 날렸다. 그 냄새 앞에서 아이들은 갑자기 효자가 됐다.

“엄마아— 나 왔어!” 사실 배고픈 게 아니라 혼날까 봐 들어온 거였다.

이윽고 골목은 이름 소리로 가득 찼다. “영철아! 밥 먹자!” “윤숙아! 밥 먹어라!” 이때는 아직 평화다. 하지만 세 번째 부름엔 성이 붙는다.

“김! 영! 철!” 그 순간 밥은 이미 식었고, 아이도 정신이 번쩍 든다.

골목은 어른들의 수다 방송국이기도 했다. 빨래를 널며 시작된 대화는 남편 흉, 시댁 흉, 동네 흉으로 확장됐다. 처음엔 속삭이던 말이 점점 커져 골목 전체에 울렸다. 골목은 귀를 막고 싶었지만 손이 없었다.

술 마신 어른들이 비틀거리다 넘어지는 것도 골목의 단골 장면이었다. 아이들은 그 장면을 놓치지 않고 다음 날 학교에서 재연했다. 골목은 그때마다 “얘들아, 그만 좀 해라”고 말하고 싶었지만 역시 입이 없었다.

첫사랑도 골목에서 시작됐다. 손만 잡았을 뿐인데, 다음 날 동네 전체가 다 알고 있었다. 골목은 억울했다. 자기는 아무 말도 안 했는데 소문이 났다. 그래도 골목은 괜히 발자국을 더 선명하게 남겨 놓았다.

세월이 흐르며 골목은 많이 늙었다. 아이들 대신 자동차가 자리를 차지했고, 골목은 이제 공보다 범퍼를 더 많이 본다. 예전엔 된장찌개 냄새가 골목을 점령했는데, 요즘은 주차가 점령했다. 골목은 숨 쉴 틈이 없다.

그래도 골목은 여전히 살아 있다. 사람들이 휴대전화만 보고 지나가도, 골목은 안다. 이 길에서 울던 사람, 웃던 사람, 넘어지다 무릎 깨진 사람, 몰래 키스하다 들킨 사람까지.

골목은 우리 삶의 블랙박스다.

지울 수 없는 기록이 남아 있고, 웃지 않으면 민망한 장면도 가득하다.

그래서 나는 가끔 일부러 골목으로 돌아간다.

아직도 골목이 나를 기억하며 혼자 웃고 있을 것 같아서다.

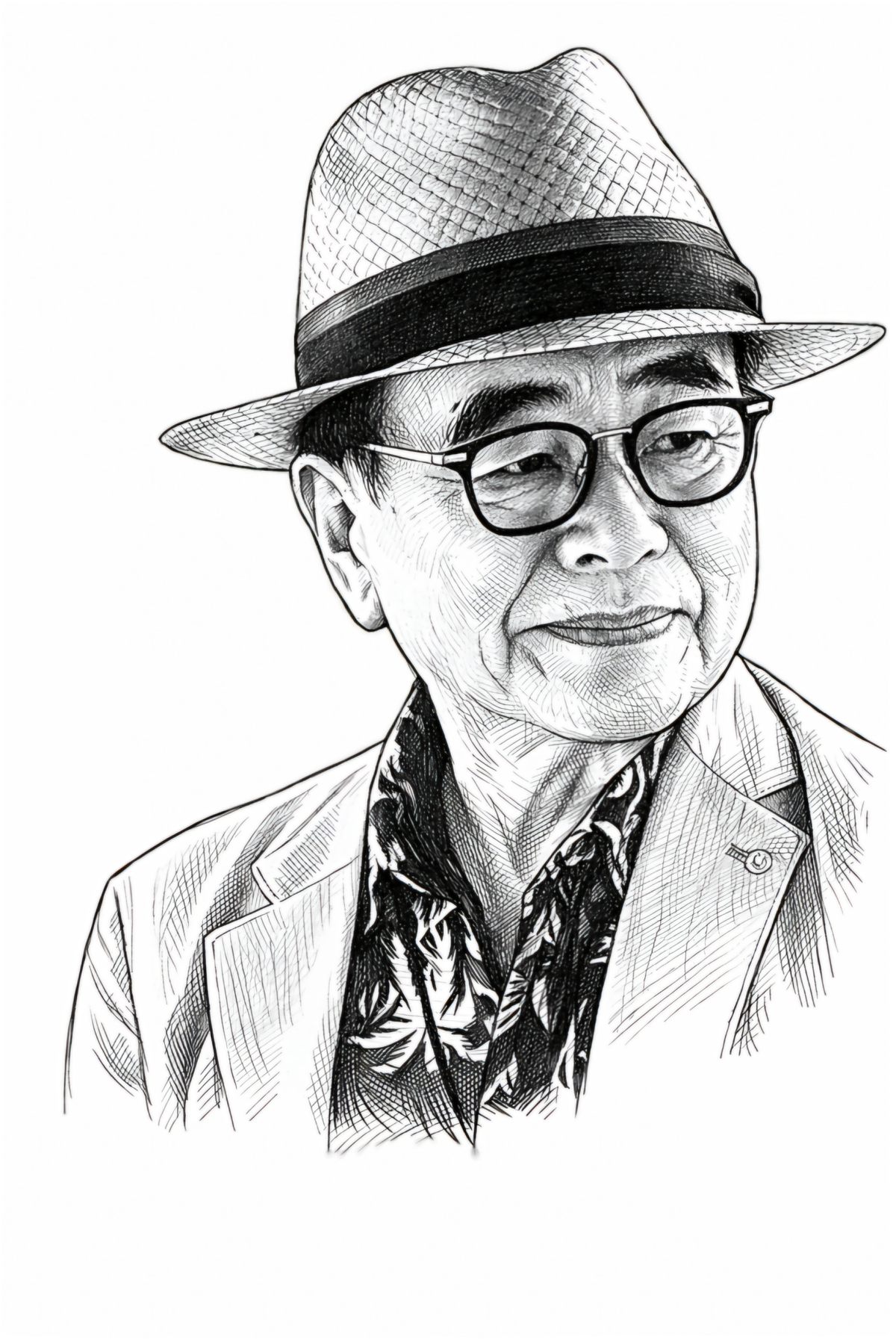

/방종현 시민기자