방종현 시민기자의 유머 산책

한때는 두툼한 명함 지갑을 들고 다니며, 주는 맛, 받는 맛에 취해 살았건만, 정년퇴직과 함께 그 모든 영광은 서랍 깊숙한 곳으로 퇴역했다. 명함도 수명이라는 게 있어, 직책이 끝나면 그 즉시 효력이 정지된다. 마치 유통기한 지난 우유처럼 말이다.

퇴직 후 처음 참석한 사회단체 모임에서 누군가 명함을 슬며시 내밀었다.

“앞으로 잘 부탁드립니다.” 나도 모르게 주머니를 더듬었으나, 있을 리가 있나. “저는···. 명함이 없습니다.” 그 순간, 식탁 위의 물 잔보다 내가 더 투명해지는 기분이었다.

‘이래선 안 되겠다. 뭐라도 하나 만들어야지.’ 처음엔 이름 석 자에 전화번호만 새겨 넣을까 고민했다. 하지만 그건 또 너무 밋밋하다. ‘퇴직자 주제에 뭘 그리 거창하게···.’ 할까 싶어 조심스러웠지만, 한편으론 ‘내가 누구인지, 아직 세상에 나를 알려야 하지 않겠나’ 싶은 마음도 들었다.

그러던 어느 날, ‘M신문 시민기자’로 위촉되는 영광을 안았다. “이거다!”

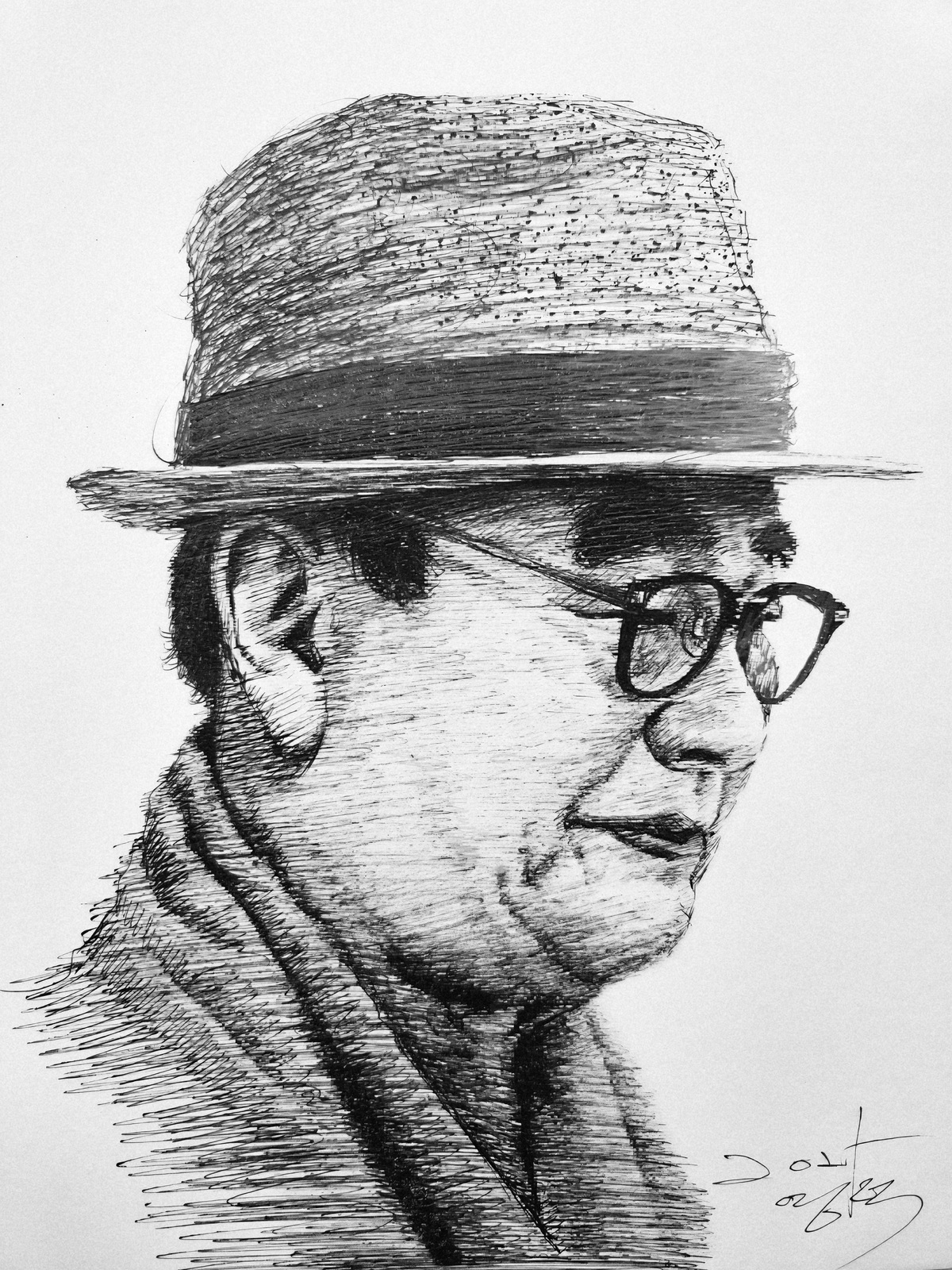

바로 인쇄소로 달려갔다. 요즘은 명함에 얼굴사진을 넣는 게 대세라며 권해 사진? “까짓 거 넣지 뭐” 앞면에 M신문 시민기자라 새기고 얼굴 사진도 넣고 뒷면엔 ‘수필가 방종현’에 등단 문학단체까지 야무지게 박아 넣었다.

막상 명함을 손에 쥐니, 괜스레 어깨에 힘이 들어갔다. 마치 60에 능참봉 벼슬을 제수받은 기분이랄까. 능참봉! 이 얼마나 운치 있는 벼슬이던가. 왕릉 주변이나 지키던 미관말직일망정 임금님으로부터 교지(敎旨)를 받고 ‘임명’된 자리라니 격조가 다르다.

비록 관복 자락이 짧았을지언정, 죽어서 ‘학생부군’ 대신 ‘능참봉 아무개’라 묘비에 새겨지는 순간, 체면 하나는 건지는 법이다. 요즘 말로 하면 ‘퇴직 후 명예직’쯤 되는 셈이다.

문득 류성룡 선생이 떠올랐다. 지인의 묘비를 짓고 말미에 지은이 소개에 자기가 받은 관직을 줄줄이 열거했다. ‘수충익모광국공신, 대광보국숭록대부, 영의정, 홍문관, 춘추관, 세자일사···.’

이쯤 되면 묘비가 아니라 일종의 명함 대리점이다. 이름 앞에 붙은 그 벼슬들이 꼭 훈장처럼 느껴졌다. 아니, 무협지라면 ‘절대고수’라는 표식일 수도 있겠다.

그러고 보니 세상에 영구직은 드물다. 대통령도 임기 끝나면 ‘전직’ 소리를 듣는다. 하지만 문학인은 다르다. 시인은 죽어도 시인, 소설가는 백발이 되어도 소설가다.

누가 “전직 시인 아무개”라고 부르던가? 그 누추한 명함 속에 ‘수필가’ 석자 새겨졌다는 사실만으로도, 나는 아직 세상에 할 말이 있고, 글을 쓸 의지가 있다는 증거가 되었다.

어느 날, 지인의 명함을 받았다. 초등학교 동창회장, 고등학교 총무, 향우회 감사, 종친회 이사, 자문위원, 무슨 군의원 출마, 문화센터 수료증 번호까지···. 도무지 이분의 이름은 어디에 있는지 숨은 그림찾기를 해야 했다. 명함이라기 보단 이력서와 족보, 전단지가 뒤섞인 종합선물세트였다.

그에 비해 내 명함은 심플하다. 앞면엔 ‘M신문 시민기자 방종현’, 뒷면엔 ‘수필가’, 얼굴 사진까지. 간결하지만 확실하다.

나는 이 명함 한 장을 들고 또 하나의 인생 2막을 열었다. 늙은이라도 이름 석 자 또렷한 명함 하나 들고 웃으며 걸어갈 수 있다면 그 자체가 관직이고, 인생의 훈장 아닐까?

지금, 이 순간을 성실히 살아내려는 나의 다짐, 그게 바로 명함의 진짜 값어치다.

/방종현 시민기자