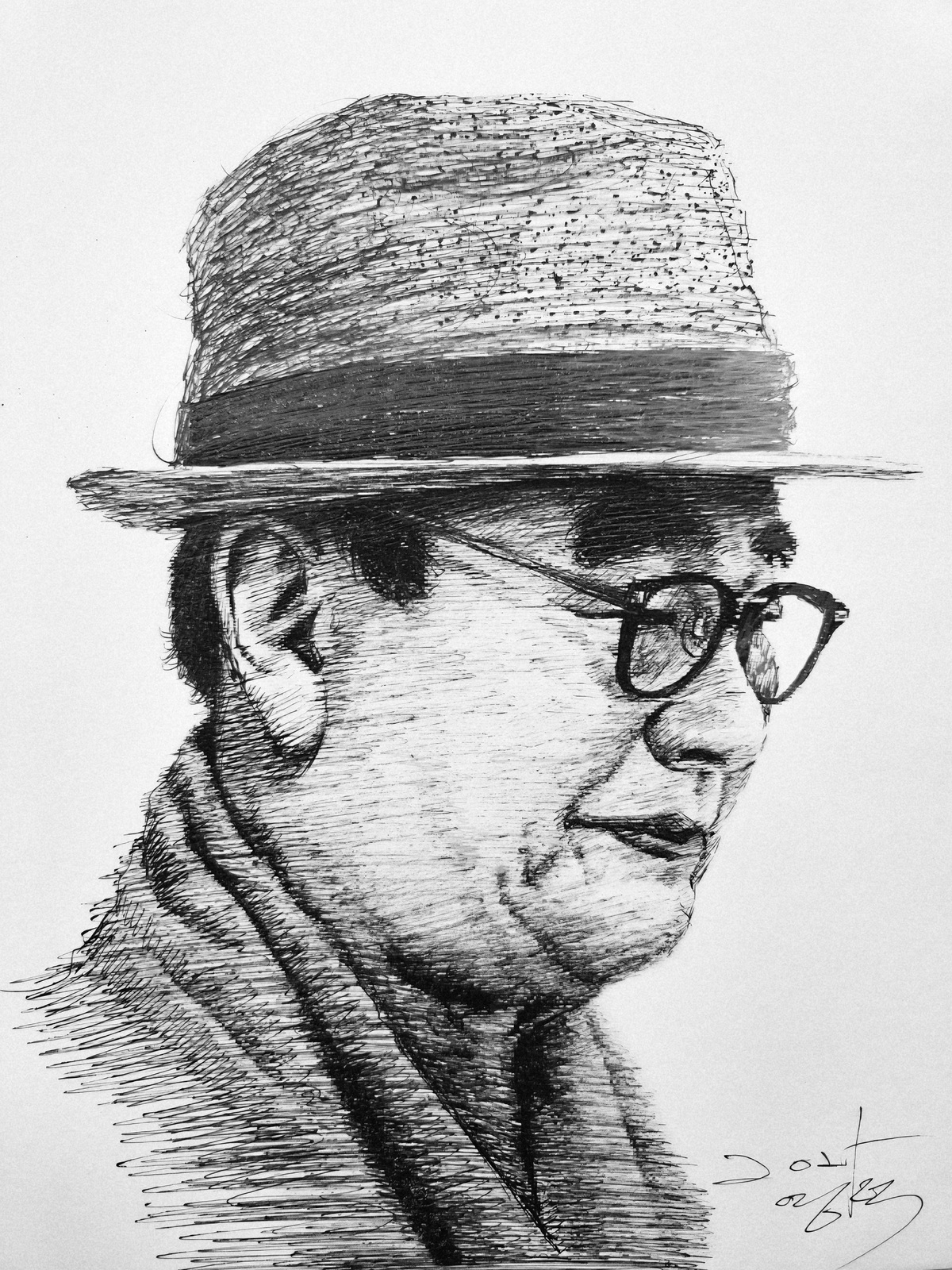

방종현 시민기자의 유머산책

나는 인간과 무척 친한 동물이다. 어떤 집에서는 나를 ‘반려견’이라 부르며 식구 대접까지 해준다. 인간들은 이해관계에 따라 친했다 멀어지지만, 우리 견공은 다르다. 우린 맹목적인 충성, 그것 하나로 족하다.

우리 조상 중에는 참으로 영특한 이가 있었다. 전해 내려오는 말에 따르면, 조물주가 세상을 창조하던 날, 우리 견공에게는 앞다리 둘, 뒷다리 하나만 주셨다고 한다. 아니, 그럼 어떻게 걸으라고! 어느 날, 우리 조상이 마당을 어슬렁거리며 걷다가 이상한 것을 보았다. 움직이지도 않는 가마솥이 네 다리를 떡 벌리고 서 있는 게 아닌가. 세 다리로 온갖 고생을 하는 우리와는 너무도 다른 모습에 화가 난 조상께서는 조물주께 따지러 갔다.

조물주 영감님 하나 물어봅시다, 가마솥은 하루 종일 움직이지도 않는데 다리가 네 개고 저희는 여우도 쫓고, 도둑도 막고, 집 지키랴 바쁜데 우리에게는 왜 다리 세 개만 주십니까?

논리 정연한 우리 조상의 어필에 조물주께서도 듣고 보니 타당한지라 가마솥 다리 하나를 뚝 떼어 우리 조상께 주셨다. 그날 이후로 가마솥은 세 다리, 우리는 네 다리가 되었다.

우리는 안정된 걸음걸이가 가능해진 것이다. 그 감격의 순간을 기려 우리 선조는 유언을 남겼다.

“앞으로 오줌을 눌 땐, 조물주가 주신 그 고귀한 다리를 들고 누거라.”

이 전통은 지금도 이어져, 수컷 견공들은 한쪽 다리를 들고 오늘도 예의를 지킨다. 얼마나 염치 있는 족속인가.

그런 우리를 인간들은 종종 모욕한다. ‘개고생’이란 말 우리가 언제 인간을 고생시켰단 말인가? 고생은 니들끼리 해놓고, 왜 우리에게 뒤집어씌우는가?

그리고 ‘개망나니’는 또 뭐란 말인가. 그냥 망나니면 됐지, 왜 굳이 개를 앞에 붙이나? 초등학생들조차 “야, 개 XX야!” 하고 소리친다. 우리 새끼들이 듣기라도 하면 상처받을 일이다.

‘개살구’는 또 어떤가. 보기만 좋고 맛은 없다니? 우리 견공이랑 무슨 상관인지 모르겠다. 가장 억울한 건 개판 5분전이다. 듣기엔 마치 우리견공들이 난장판을 만든 것 같지만 사실 이 말은 ‘개판(開板)’, 즉 솥뚜껑을 여는 시간과 관련이 있다. 6·25 전쟁 중 병사들에게 밥을 빨리 먹이려고 취사병이 밥 솥 뚜껑을 열기 5분 전이라 외치던 바로 그 “개판(開板) 5분 전!”이다. 전혀 우리랑 상관없는 말이다. 제발 용어 선택 좀 조심해 주길 바란다.

며칠 전엔 주인님이 전화를 하시더라.

“자네들, 우리가 복날에도 안 죽고 살아남았으니, 우리 개띠들 생환 기념으로 한잔 하세!”

이 얼마나 위트 넘치는 인간인가. 주인님이 개띠라서 나는 진심으로 행복하다. 이런 주인에게는 꼬리를 흔들고 싶다.

이참에 ‘견공’이라는 칭호를 얻게 된 사연을 하나 들려주겠다.

경상도 선산, 해평 땅의 한 역참집에 누렁이 한 마리가 살고 있었다. 주인을 졸졸 따라다니던 이 견공은 하루는 술 취한 주인이 말에서 떨어져 잠든 사이, 들불이 번져오는 걸 목격했다. 놀란 누렁이는 낙동강으로 달려가 수백 보를 뛰어넘어 꼬리를 적셔 돌아왔다. 그렇게 수차례 물을 날라 불을 껐고, 결국 그 자리에서 기진맥진 쓰러져 숨을 거뒀다. 주인이 깨어 보니, 개는 죽어 있었고 꼬리는 그을려 있었다. 그제야 개가 자기 목숨을 구했다는 사실을 알게 된 것이다. 주인은 개를 정성껏 묻어주었고, 사람들은 그를 ‘견공(犬公)’이라 불렀다. 지금도 구미 해평면 낙산리에 가면 그 묘가 있다.

그런 고귀한 전통이 있는 우리가, 욕설이나 듣는 대상이 된 게 참으로 안타깝다. 난 그저 우리 조상처럼 의연하고 당당하게 살다가 ‘개’가 아니라 ‘견공’으로 기억되길 바랄 뿐이다.

/방종현 시민기자