한국문학 거장 동리와 목월에게 문학적 영감을 주다

토함산에 깃든 신라 역사와 경주 이야기<br/>⑪ 토함과 얽힌 문화·예술 인사 ⑴ 동리목월문학관

□동리목월 경주가 낳은 위대한 문인

토함산은 수많은 예술인들에게 영감을 주었다. 토함산에 깃들어 있는 불국사와 석불사(석굴암)를 문학적으로 형상화한 인물은 수없이 많았다. 토함산과 불국사, 석불사를 가장 화려하게 표현한 이는 상허 이태준이었다. ‘조선의 모파상’이라 불리던 천재 소설가답게 그가 표현한 토함산은 매혹적이다.

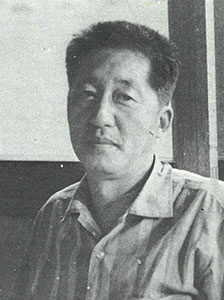

김동리

조선중앙일보 신춘문예 ‘화랑의 후예’ 당선

소설 ‘무녀도’ ‘황토기’ ‘등신불’ 등

소재·정서에서 민족정신 ‘정수’ 느낄 수 있어

작품 ‘을화’ 노벨문학상 후보로 거론되기도

박목월

경주의 자연, 문학적 상상력 터전과 자양분

1954년 시 ‘불국사’ 발표

불교적 선 의식 바탕 절제된 언어로 그려내

동리·조지훈과의 인연이 맺어진 곳도 경주

박두진과 함께 엮은 3인 시집 ‘청록집’ 펴내

“산의 고요함은 엄숙한 경지였고 잠이 깊이 들지 못함은 소리 없는 여명을 놓칠까 함이었다. 우리들은 보송보송한 채 중보다도 먼저 일어나 하늘이 트기를 기다렸다. 하늘이 튼다는 것은 끔찍한 일이었다. 사람으로는 모래알만큼 적어서 기다리고나 있어야 할 거대한 탄생이었다. 몇만 리 긴 성에 화광(火光)이 뜨듯 동해언저리가 벙짓이 금이 도는 듯하더니 은하색 광채가 번져오르기 시작하는 것이다. (….) 어둠은 둘레둘레 빠져나간다. 보살들의 드리운 옷주름이 그어지고 도틈도틈 뺨과 손등들이 드러나고 멀리 앞산 기슭에서는 산새들이 둥지를 떠나 날아나간다. 산등성이들이 생선가시 같다. 동해는 아직 첩첩한 구름갈피 속이다. 그 속에서 한 송이 연꽃처럼 여명의 영주(領主)가 떠오르는 것이었다.”

토함산과 불국사를 사랑했던 또 다른 인물은 경주가 낳은 한국문학의 거장 김동리와 박목월이다. 토함산 불국사 주차장과 관광안내소를 지나면 동리목월문학관 이정표가 보인다. 불국사 정문 앞 작은 연못을 가로지르는 아치형 다리를 건너면 너른 마당에 푸른 기와의 동리목월문학관이 서 있다. 동리목월문학관은 2006년 건립됐고, 두 위대한 문인을 널리 알리기 위해 문학상도 제정했다. 문학관 로비 왼쪽의 동리문학관과 오른쪽의 목월문학관이 마주 보고 있다. 마치 쌍둥이처럼 닮은 두 곳의 문학관은 문인의 흉상과 서재가 재현돼 있고 자필 원고, 문학 자료, 생활 유품들이 전시돼 있다. 넓이도 각각 224.7㎡로 동일하다.

이곳에는 동리목월기념사업회가 유족들로부터 기증받은 자료가 소장돼 있다. 두 작가의 자필 원고 200점, 시집·소설집 등 문학 자료 1천500여 점, 생활 유품 250여 점 등 국내 문학관 중 가장 많은 자료가 있다.

‘동리문학관’에 들어서면 가장 먼저 김동리(金東里·1913~1995) 흉상과 마주한다. 흉상 뒤편에는 ‘동리문학은 나귀이다. 모든 것이 죽고 난 뒤에 찾아오는 나귀이다’라는 이어령 교수의 글이 적혀 있다.

김동리는 1913년 경상북도 월성군 경주읍 성건리 186번지에서 아버지 김임수와 어머니 허임순의 5남매 중 3남이자 막내로 태어났다. 본명은 김시종(金始鍾)이다. 김동리 아버지는 늘 술에 취해 행패를 부렸고, 어머니는 그런 현실을 피해 마음의 위안을 얻으려 독실한 기독교인이 된다. 김동리는 어머니의 손에 이끌려 교회에 다니며 어린 시절을 보냈다.

1934년 신춘문예 공고를 보고 각 신문사의 상금을 모두 타볼 작정으로 한 달 만에 소설 3편, 희곡 2편, 시 3편, 시조 3편을 써서 응모하는 열정을 보였다고 한다. 그러나 조선일보 신춘문예에 시 ‘백로’만 가작으로 뽑힌다. 1935년 조선중앙일보 신춘문예에 단편 ‘화랑의 후예’가 당선되고, 소설에 전념하기 위해 다솔사와 해인사 등에서 은거한다.

동리의 작품 소재와 정서에서 민족정신의 정수를 느낄 수 있다. 그의 작품 ‘무녀도’, ‘황토기’, ‘등신불’ 등은 대부분 고향 마을 경주에서의 어린 시절 경험을 바탕으로 쓴 작품들이었다. 특히 ‘을화’는 토착문화의 전통을 인류의 보편성으로 인정받으면서 노벨문학상 후보로 거론되기도 했다. 문학관에는 그의 작품을 바탕으로 제작된 애니메이션이 상영되고, 그의 작품과 손때 묻은 유품들이 전시돼 있다.

□박목월에게 시적인 영감을 준 경주

‘목월문학관’에서도 시인 박목월(朴木月·1915~1978)의 흉상이 가장 먼저 눈에 띈다. 흉상 뒤에는 ‘구름에 달 가듯이 가는 나그네’란 시구가 적혀 있는데, 우리에게 너무나 친숙한 시 ‘나그네’다. 문학관에는 시인의 생애와 문학작품을 한눈에 볼 수 있는 연보가 걸려있다. 목월문학관에는 친필 원고와 서신, 시집, 동시집, 산문집과 시인이 직접 발행한 잡지 ‘심상’과 ‘여학생’, 시인이 받은 훈장과 상패, 감사패 등이 전시돼 있다. 한국 문단의 거목이자 청록파 시인으로 잘 알려진 시인은 경북 월성군(지금의 경주) 서면 모량리에서 출생했다고 알려져 있지만 실제로 태어난 곳은 경상남도 고성군 고성면 수남리다. 본명은 영종(泳鍾)이다. 1933년 동시 ‘통딱딱 통짝짝’과 ‘제비맞이’가 특선·당선되며 문단에 등단한다.

그는 자연과 교감하면서 향토적인 서정을 작품에 담았다. 특히 그에게 경주의 산과 하늘, 자연은 그의 문학적 상상력의 터전인 동시에 시의 자양분이 됐다. 목월문학관은 박목월의 작품 시기를 초기·중기·후기로 나눠 구성했다. 초기 시는 자연과 향토적인 정서를 배경으로 창작한 작품들이다. ‘윤사월’과 ‘청노루’, ‘나그네’와 ‘산도화’ 등이 초기 시 중 가장 많이 알려져 있다. 중기와 후기 시는 삶에 대한 찬가와 문명 비평적 경향성을 띠고 있다.

박목월은 경주에 대한 애정이 각별해 이곳에서 시적 영감을 얻었다. 그런 이유로 목월문학관에서 경주를 배경으로 한 시를 많이 볼 수 있다. 그는 토함산을 시로 표현하면서 “밤 골짜기의 물소리./구름이 밝혀든 초롱을/아아 동해너머로 둥둥 떠가는 진보라빛 환한 봉우리 하나”라고 노래했다.

목월의 아들 박동규 교수(서울대 명예교수)는 어린 시절 아버지와 함께 놀러 갔던 불국사에 대한 기억을 전하기도 했다.

“초등학생 시절 아버지 회사에서 불국사로 야유회를 간 적이 있다. 신발을 살 여유조차 없던 때라 어머니는 야유회 전날 시장에서 옥양목을 끊어다 내 모자와 신발을 만들어주셨다. 먼 길을 걷느라 내 발에서 피가 났고 천으로 된 신발은 붉게 젖었다. 아버지는 뒤늦게 이 모습을 보고 눈물을 흘리며 ‘이놈아 내가 너의 아버지다. 아프면 아프다고 해도 괜찮아’하면서 등을 내미셨다.” 박 교수는 “그날 땀이 흥건한 아버지의 등에 업혀 토함산을 올랐고 집까지 업혀 왔다”며 “내 뺨에 아직도 아버지의 땀이 묻어있다. 그 땀에 사랑의 본질이 감춰져 있다”고 회상했다.

그런 아들이 15세가 되던 1954년 목월은 시 ‘불국사’를 발표했다.

“흰 달빛/자하문(紫霞門)//달 안개/물 소리//대웅전(大雄殿)/큰 보살//바람 소리/솔 소리//범영루(泛影樓)/뜬 구름//흐는 히/젖는데//흰 달빛/자하문//바람 소리/물 소리”

목월의 자연 친화 사상과 불교적 선(禪) 의식을 바탕으로 한 이 시는 달빛이 내려 비치는 불국사의 고요한 정경을 절제된 언어로 그려냈다.

불국사 청운교, 백운교를 건너면 자하문(紫霞門)이 나온다. 자하문에서 범영루(泛影樓) 좌경루를 지나 금당 옆문으로 들어가서 부처님을 친견한다. 긴 회랑들은 자하문, 범영루, 경루, 강당 등 큰 건물들과 어깨를 겨누고 둘러서서 대웅전과 탑을 중심에 두고 감싸고 있다.

이런 전각들의 구조적 짜임새를 눈여겨봤던 목월의 탁월한 안목은 차치하고, 시에 등장하는 흰 달빛과 달안개, 솔 소리, 뜬 그림자 등은 불국사를 자주 드나들지 않았다면 보기 힘든 절경 중 절경이다.

□목월, 김동리와 조지훈과 경주로 맺어지다

김동리와 교류가 이뤄진 곳도 경주였다. 김동리는 박목월보다 세 살 위다. 대구 계성학교에 2학년까지 다니다 서울 경신학교로 전학해 박목월의 중학교 선배이기도 하다. 두 사람이 처음 만난 것은 경신학교에 다니던 김동리가 휴학해 경주로 내려와 있던 1934년의 겨울방학 때였다. 목월은 동리가 1935년과 1936년 연이어 신춘문예에 당선되면서 문학적 자극을 받았다. 동리와의 만남으로 외로움을 벗어나기도 했지만 문학적으로 성장하는 계기가 됐다.

시인 조지훈과의 지극한 인연의 시작점도 경주였다. 시 ‘승무’의 조지훈 시인도 월정사에서 1년여를 살다 나와 이듬해 봄 목월을 만나기 위해 경주를 찾았다. 서로 일면식은 없었지만 두 사람은 발표한 시를 통해 문학의 깊이를 알고 있었다. 목월이 기차역에서 한지에 ‘박목월’이라는 자신의 이름을 써서 들고 있자 지훈이 이를 알아봤다. 당시 목월은 스물여섯, 지훈은 네 살 아래인 스물 두 살이었다.

일제강점기 암흑의 시대를 절망 속에서 살아가던 두 시인은 이렇게 처음 만나 따뜻한 ‘문학적 동지’가 됐다. 지훈은 열흘 넘게 경주에 머물렀다. 불국사를 답사하던 중 석굴암 앞에서 촬영한 사진은 지금도 회자 된다.

황금찬 시인은 박목월과 조지훈 시인이 석불사(석굴암)로 올라가던 날을 ‘석굴암 가던 날은 대숲에 복사꽃이 피고 진눈깨비가 뿌리는 희한한 날이었다. 불국사 나무 그늘 찬술에 취하여 떨리는 봄옷 외투를 덮어주던 목월의 체온이 생각난다’고 회고한다.

조지훈은 경주에서 보름이나 머물렀다. 이때 조지훈은 경주에서 머물며 얻은 영감을 바탕으로 목월에게 바치는 한 편의 시를 썼다.

“차운산 바위 위에 하늘은 멀어/ 산새가 구슬피 울음 운다/ 구름 흘러가는 물길은 칠백리(칠백리)/ 나그네 긴 소매 꽃잎에 젖어/ 술익는 강마을의 저녁 노을이여/이밤 자면 저 마을에/ 꽃은 지리라/ 다정하고 한 많음도 병인 양하여/ 달빛 아래 고요히 흔들리며 가노니”(‘완화삼’ 전문)

‘목월에게’라는 부제가 붙은 이 시를 보내자, 목월은 ‘나그네’라는 시로 화답했다. 두 시인의 만남은 광복 후 박두진과 함께 엮은 3인 시집 ‘청록집’으로 꽃을 피운다.

경주 토함산과 불국사, 석불사는 단지 역사의 아이콘일 뿐만 아니라 서정주, 박목월, 김동리 등 당대 최고의 시인과 소설가들이 모여 역사의 숨결을 느끼며 위대한 작품을 생산해 낸 문학의 산실이었던 셈이다. /최병일 작가