유족들 10장 분량 유서 공개<BR>이런 법 어딨나 억울함 토로<BR>죽기 전까지 공소사실 부인<BR>주위선 “법 잣대 지나쳐”

“세상천지에 아이들만 상대로 조사를 하다니, 이런 법이 어디에 있습니까?” 안동에서 딸에 대한 성추행 혐의로 재판을 받아오던 장애인 부부가 목숨을 끊기 전 남긴 유서 일부다. 지난 22일 오후 2시30분께 안동시 송현동 한 단독주택에서 `억울하다`는 내용의 유서를 남긴 채 A씨(46)와 부인 B씨(37)가 동시에 목숨을 끊은 사건<본지 24일자 4면>이 발생했다.

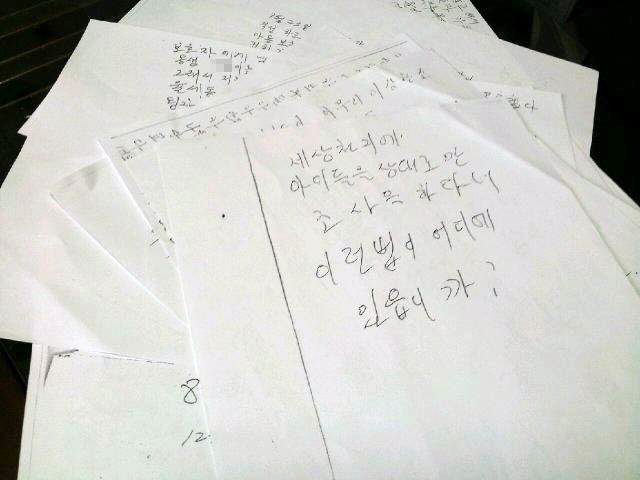

경찰이 당초 1장뿐이라던 유서는 모두 10장. 경찰은 유족들의 반발을 우려해 유서 공개를 거부했지만 유족들은 모두 공개했다. 유서에는 경찰 등 사법기관의 조사과정이 억울하다는 내용이 대부분을 차지했다.

26일 안동시에 따르면 A씨는 태어날 때부터 왼쪽 팔이 펴지지 않아 사물을 잡을 수 없는 지체장애 3급이고, 아내마저 시각장애 1급으로 사물을 식별할 수 없는데다 정신지체 2급까지 판정받았다.

생계급여, 주거급여, 장애수당 등 모두 합쳐 월 78만원 남짓한 돈으로 직업이 없던 A씨 부부는 두 딸과 함께 근근이 생계를 이어 왔다. 일부 지인은 부인이 앞을 못보는데다 정신장애마저 앓아 부인 목욕도 도와야 할 정도로 모든 일을 도맡아 왔다고 주장했다.

비록 부부 모두 몸이 불편하고 단칸방에 사는 처지였지만 무척 단란하게 살아 왔다는 장애인 부부. 무엇이 그렇게 죽음과 맞바꿀 정도로 억울했을까. 유서의 내용은 이랬다.

지난해 9월 중순 아침, 중학교 1학년이던 큰딸(15)과 초등 4학년 작은딸(12)이 학교에서 귀가하지 않아 걱정하던 중 오후 6시45분께 안동의 한 아동보호 기관으로부터 “조사할 것이 있어 보호하고 있다”는 내용의 전화가 걸려왔다.

답답한 마음에 A씨는 경찰에 신고했지만 같은 대답만 돌아왔다. 며칠 뒤 A씨는 출두 통보를 받고 불편한 몸을 이끌고 경찰서로 향했다. 혐의는 지난 2012년부터 1년 동안 큰딸을 모두 8차례에 걸쳐 성추행했다는 것.

아동보호기관과 원스톱지원센터는 예방적 차원에서 학교에 있던 작은 딸마저 보호시설로 데려갔다. 때문에 부부는 숨지기 전까지 6개월 가까이 딸들을 볼 수 없었다.

이후 검찰 송치 후 지난해 12월 말 A씨는 아동 및 청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 기소돼 최근 2차례 법정에 섰지만 검찰의 공소 사실을 모두 부인했다.

검찰 공소장에는 A씨가 2012년부터 지난해 9월까지 집, 길거리 등지에서 8차례에 걸쳐 큰딸의 가슴이나 엉덩이를 만졌다는 것. 하지만 재판부는 구체적 범행 일시가 없어 공소 사실을 좀 더 구체화시켜 혐의를 입증할 것을 검찰에 요구했다.

부부의 시신은 최근 가족 일부만 지켜보는 가운데 쓸쓸히 화장장으로 떠났다.

한 법조인은 “해당 사건에 대한 유죄 여부를 떠나 가족 간의 가벼운 접촉까지 지나친 법의 잣대를 들이대는 우리 사회의 우울한 한 단면”이라고 씁쓰레 했다.

안동/권광순기자

gskwon@kbmaeil.com