말은 참 무서운 독인 것이다. 그렇다고 입 닫고 살아가라는 말은 아니다. 관조하고 지켜보고 다듬어서 내놓는 말은 세상의 활력소이다. 그로 인해 참선하고 따스해지는 일인 것이다. 공자가 평생을 구애해왔던 인(仁)에 대한 것이다. 공자의 인에 대한 답은 언제나 묻는 학생의 능력과 상황에 따라 진솔하게 설명하고 있다.

자로의 물음에 “仁한 사람은 굳세고 질박하고 어눌한 사람은 仁에 가깝다”라고 단정지운다. 그럼 인에 대한 번지의 질문에 공자의 다른 대답은 “어려운 일을 먼저하고 이득 취하는 것을 뒤에 한다”라고 옹야편에 말하였고 안연편에서는 “인한 사람은 말을 할 때에 참으면서 신중하다”라고 하셨다. 또한 사람을 사랑하는 것이라고도 하셨다.

산다는 것은 많은 어려움에 노출된다. 그때마다 사람들은 이익을 위해 살고 그 순간을 벗어나기 위해 추하고, 해서는 안 되는 숱한 일들을 하고 산다. 죽음에 이르게 되면 삶은 참 위험한 일이었다고 회고한다.

작금의 세상은 어느 곳 하나 바르게 보이지 않는다. 그렇다고 세상 탓할 일이 아니다. 스스로 나의 행동과 말의 견처와 낙처를 살피면서 나아가야 할 일이다. 나에게도 남의 장점을 찾고 나의 단점을 보완하기 위한 처절한 노력과 생활수행을 통해서 갈고 다듬고 해야 할 것이다.

옛 글귀에 “남의 단점을 지적하지도 말고 자신의 장점도 또한 말하지 말라. 자신의 장점을 말하게 되면 남의 단점을 말하게 된다”라는 글귀가 나 자신을 돌아보게 하고 또한 강의 시간에 말하고 나면 나의 이야기가 자랑으로 여겨지기에 반성 할 때도 많다.

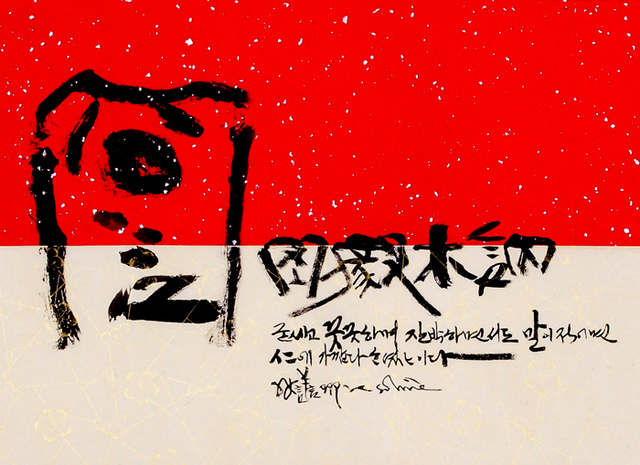

오늘 펼쳐놓는 `강의목눌`이라는 네 글자는 사람의 처신을 무게 있게, 이곳에서 저곳으로 안내해주는 정말 보배스러운 글자이다. 질박하고 신의가 있는 무게와 양심과 행동이 따르는 말은 값어치를 가름할 수가 없을 것이다.

`목눌제(木訥齊)`라는 현판을 내걸고 살고 있는 지인의 안부가 궁금해지는 스산한 가을의 시골 저녁이다.

솔뫼 정현식<서예가·솔뫼서예연구소장 >