지지지난 정부 시대에 모두들 드디어 민주주의가 정착됐다고들 했다. 어느 시대였던가는 숫자를 따져봐 주기 바란다. 그러나 민주주의 그 자체에 대한 성찰은 전혀 이루어지지 않았다. 모두들 민주주의다, 독재다 말하지만 정작 민주주의는 얼마나, 어떻게, 어느 정도나 훌륭한 것인가에 대한 논의는 이루어지지 않았다.

대학 고학년 시절에 마르크시즘에서 말하는 민주주의와 독재의 ‘변증법’에 관한 책을 한 권 읽은 적이 있다. 거기서 이렇게 말한다.

부르주아를 위한 민주주의는 프롤레타리아에 대한 독재다. 또 프롤레타리아를 위한 민주주의는 부르주아에 대한 독재다. 그러니까 민주주의는 민주주의요, 독재는 독재인 것이 아니라, 민주주의는 동전의 앞뒷면처럼 독재를 거느리고 있다.

흔히 말하는 ‘프롤레타리아 독재’라는 개념은 프롤레타리아 계급이 부르주아에 대해 행사하는 독재를 말하는 것이라고 할 수 있다.

이러한 논리는 그럴듯해 보였다, 젊은 날의 내게는 말이다. 뭐든 A는 A일뿐이고 B는 B일뿐이라는 논리는 단순투명하지만 그 대상의 복잡한 양상을 제대로 설명해 주지 못하는 경우가 많다. 물론 바로 이 복잡함에 매달리는 사람들을 향해 한 승려가 산은 산이요 물은 물이라 했던 것을 기억해 두기는 하자.

민주주의는 언제나 독재일 수 있다고 나는 지금도 생각하고 있다. 뿐만 아니라 오다 마코토는 국내에 번역되기도 한 작은 책자에서 그리스 아테네의 민주주의에 관해, 그것은 아테네 전체 인구의 10퍼센트에 불과한 자유민들을 위한 민주주의였다고도 했다. 그리고 또 하나, 이 ‘위대한’ 민주주의 국가는 역사상 가장 호전적인 도시국가여서 전쟁을 그렇게 다반사로 치를 수가 없었다고도 한다.

1980년대가 가고 김영삼 정부 시대도 가고 김대중 정부 시대가 열리자 ‘드디어’ 직선제 개헌의 참된 효과로서 정권 교체가 현실화 되었다. 그 무렵 마르크시스트들은 한국에서의 민주주의 확대, 비약을 어떻게 설명해야 할지 고민했고, 덕분에 ‘절차 민주주의’라는 말이 성행했다. 프롤레타리아 독재니 민주주의니 하는 원리론과 구별해서 선거 절차의 개혁이나 혁명을 설명할 필요가 생겨났던 것이다.

그렇다면 이 절차 민주주의를 통해 나타난 권력은 민주주의의 진정한 담지자라고 확신할 수 있나? 옛날에 히틀러의 나치즘은 절차 민주주의로 탄생한 야만적 권력이었다고들 한다. 한 마디로 말해 표 많이 얻었다고 다 민주주의는 아니라는 것인데, 요즘 이 나라도 이 민주주의다, 독재다하는 말로 꽤나 왁자지껄할 태세다.

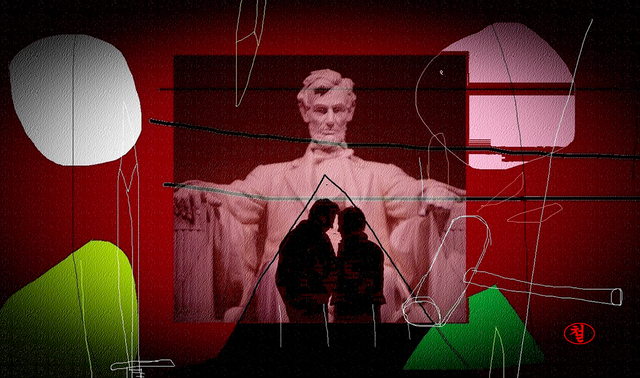

/방민호 <서울대 국문과 교수> /삽화 = 이철진 <한국화가>