노트북 키보드가 흠집투성이입니다. 자주 누른 글쇠는 보호막 비닐이 너덜거리는데다 글자 표식마저 벗겨져 잘 보이지 않습니다. 닳은 정도에 따라 어떤 글쇠가 혹사를 당했는지 금세 알 수 있습니다. 각각 왼손 검지와 중지가 맞닿은 ‘ㄹ’과 ‘ㅇ’의 윗면은 허옇게 까졌고, 오른손 중지가 관장하는 ‘ㅏ’ 글쇠자리는 영어 자판 ‘K’ 안내 글자가 사라지고 없을 지경입니다.

오래된 노트북도 아닌데 키보드가 이렇게 너저분하게 된 것은 오래된 습관 때문입니다. 저는 손바닥을 키 판에 대지 않고 허공에 띄운 채, 손가락을 세워 자판을 내리찍는 편입니다. 자연스럽지 못한 이런 타격법은 손목에 힘이 들어가 타이핑 소리도 시끄럽습니다. 손톱에도 힘이 실려 글쇠판이 쉽게 긁힙니다. 이런 방식은 수동식 두벌 타자기를 칠 때 유용합니다.

제 이십대의 글자 생활은 두벌 타자기의 나날이었습니다. 대학시절 한때 한글 운동 동아리 활동을 했습니다. 모임의 취지는 순우리말을 아끼고 퍼뜨리는 데에 있었습니다. 한자어가 칠십 퍼센트 이상인 게 우리 모국어의 현실인데, 순우리말을 고집한다는 것은 코미디에 가까웠습니다. 하지만 청춘의 열정과 우정으로 그 활동을 즐겼습니다. 지금은 생각조차 나지 않는, 한글 운동의 여러 행동강령이 있었는데 그 중 하나가 ‘글자 생활을 기계화하자’라는 것이었습니다. 한글이 얼마나 과학적이고 합리적이며 또한 미적 감각을 지닌 문자인가를 기계화를 통해 널리 알리자는 취지였지요.

개인용 컴퓨터가 일반화되기 전인 그때 글자 생활의 기계화란, 타자기를 활용하는 것을 의미했습니다. 당시로서는 파격적이고도 거창한 슬로건이었지요. 하지만 실제 글자 생활을 기계화하는 회원은 흔치 않았습니다. 절실하게 와 닿지 않은 면도 있었고, 무엇보다 주머니 사정이 타자기를 구할 만큼 넉넉지 않았지요. 그럴수록 그 모토가 제겐 큰 울림으로 다가왔습니다. 행동강령을 실천하는 차원이라기보다 타자기로 글을 쓰고 싶다는 욕망이 꿈틀댔던 것 같습니다. 이미 서구 작가들이 그러했던 것처럼 타자기가 선사하는 경쾌한 터치감의 글 너울을 맘껏 타보고 싶었습니다. 자판 위에 손끝을 올리는 상상만으로도 얽힌 상념들이 흰 종이 위에서 사유의 길을 내는 것만 같았습니다.

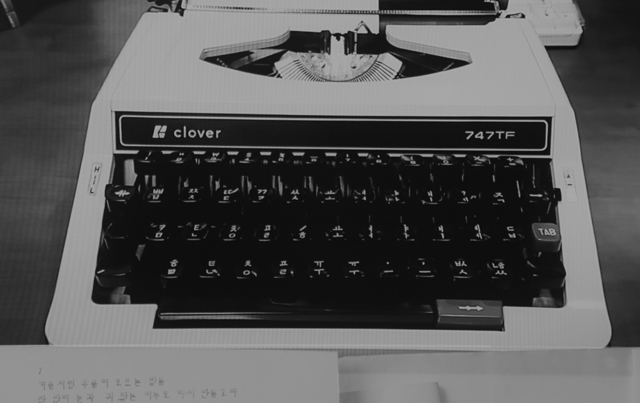

학교 정보센터 타자 교실에 등록을 했습니다. 수업이 없는 시간마다 들러 자판을 익혔습니다. 낱개였던 자모음이 유의미한 문장이 되어 꼬리를 잇는 게 신기하고 뿌듯했습니다. 창가 자리에 앉아 더듬더듬 자판을 익히는 그 짬 속으로 희망이라는 빛이 스며드는 것만 같았습니다. 그럴수록 타자기를 갖고 싶다는 열망은 더했습니다. 지금처럼 아르바이트 거리가 쉽게 나던 시절이 아니었으므로 주머니 사정은 늘 빈궁했습니다. 타자기를 산다는 건 제 깜냥으론 어림없는 일이었습니다. 마음을 읽은 큰오빠가 크로바 두벌식 중고 타자기를 사들고 왔습니다. ‘열심히 써봐라.’ 타자기 케이스를 열어 주던 큰오빠의 무심한 듯 따스한 눈길. 결코 잊을 수 없는 날이었지요. 그렇게 타자기는 제 보물 1호가 됐습니다.

종이를 롤러에 끼우고 원하는 자판을 두드립니다. 글자쇠막대가 잉크 묻은 리본 위를 건반처럼 때립니다. 촬촬촬, 왼쪽에서 오른쪽으로 글자를 만들어내는 해머의 타격감은 지금 생각해도 무척 낭만적입니다. 종성용 자음을 칠 때는 왼쪽 아래에 있는 ‘받침’이란 누름쇠를 누른 뒤 해당 자판을 눌러야 합니다. 초성에 쓰였던 글자가 받침자리로 옮겨져 타이핑 되는 것이지요. 그렇게 하면 받침 글자가 중앙으로 쏠려 묘한 듯 매력적인 두벌식 타자 특유의 서체가 나옵니다. 한 줄 글이 다 써지면 왼쪽에 달린 레버를 밀어 종이 위치를 중앙으로 옮겨 주면 됩니다. 오타가 나면 타자용 흰 물감지우개를 글자 위에다 덧씌우고 다시 타건하곤 했지요. 청아한 쾌감을 지나 숙연한 의지 속으로 빠져들게 하는 그 정신적 사치를 꽤 즐겼습니다. 저만의 보물인 크로바 타자기로 우리말을 갈고닦거나(?) 리포트를 작성했으며 단상도 끼적였습니다.

타자기의 자판을 두드리려면 손가락 각도를 가파르게 한 채 손끝에다 힘을 실어야 했습니다. 지금의 키보드처럼 평면이 아니라 계단식 글쇠판이라 글자를 누르는 동안 손바닥은 항시 허공에 떠있어야 했지요. 오래된 이 습관이 타자기 시대를 접은 지금까지 이어져 키보드에다 생채기를 내는 것이지요.

버리기 좋아하는 저는 이사를 핑계로 많은 물건을 버렸습니다. 크로바 타자기도 예외가 되지는 못했습니다. 버린 것에 대해 좀처럼 후회하지 않는 편이지만 가끔은 그것이 그리울 때도 있습니다. 타자기의 나날과 함께 했던 소박한 열정이라는 연결고리가 쉽게 버려질 수 있는 건 아니겠지요. 버리려 해도 버려지지 않는 그때를 떠올리며 뒤늦은 마음의 자판을 눌러 봅니다. ‘추억추억’하며 글자가 종이에 박히는 동안, 공중에 뜬 두 손바닥 사이로 파노라마처럼 한 시절이 지나가고 있습니다.