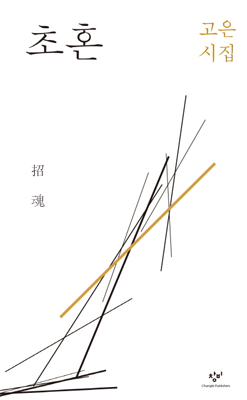

`초혼` 고은 지음·창비 펴냄시집·1만3천원

그의 최근 시집 `초혼`을 펼친다. `대체 인간이란 무엇인가?`라는 질문에 대한 해답이 눈에 띈다. 응축된 언어를 통해 짧지만 강한 울림을 주는 시 한 편.

구글 알파고에게 없는 것

그것이 나에게 있다

슬픔 그리고 마음

집에 돌아와 신발을 벗고 뉘우친다

내 슬픔은 얼마나 슬픔인가

내 마음은

얼마나 몹쓸 마음 아닌가

등불을 껐다.

`슬픔`과 `마음`을 인간만의 특질로 파악한 노시인은 지극한 자기반성 끝에 `등불`을 꺼버린다. 이후 암전의 시간에 대한 해석은 독자의 몫으로 남겨둔 채. 젊은 시인들의 궤변에 가까운 긴 문장에선 찾아보기 힘들었던 `여운`이다.

이미 수백 수천 명의 평자들이 달라붙어 해석한 고은의 시세계를 미시적으로 중언부언 다시 거론하는 건 무의미하다. 그건 기자의 역할도 아니다. 다만, 문학평론가 조재룡의 아래 진술은 `거시적` 차원에서의 이야기라 새겨들을 만하다.

“고은 시인은 무수한 사건과 숱한 시간들, 다양한 장소를 사그라지지 않는 메아리처럼 백지 위로 끌어내었지만, 그의 시가 역사를 움켜쥐는 방식은 개인을 포기하지 않으면서 모색되는 이야기의 새로운 길이었다.”

고은의 시는 `역사`란 시간에 다름 아니고, 역사에 대한 문학적 모색은 시간 안에 존재했던 인간을 탐구하는 것이란 주지의 사실을 보여준다. 누구도 쉬이 가닿을 수 없었던 철학적 경지다.

`초혼`의 마지막 페이지. 여든넷의 고은은 지구 위 명멸했던 몇 안 되는 초탈자의 목소리로 이런 말을 들려준다. 독자들의 가슴이 뜨겁게 서늘해진다.

“다음을 기약하지 않는다. 그토록 숨찰 것도 없지 않은가.”

/홍성식기자 hss@kbmaeil.com