소백산 중에서 십수 년 만에 만난 명호 형의 모습이 머릿속에서 떠나지 않는다. 어째서 형은 서울을 등지고 형수님과 공부 잘하는 아들딸을 속세에 남겨두고 홀로 깊은 산중으로 들어갔던 것일까? 밤하늘 별빛 아래서 형은 말했다. 세상도 나를 찾을 수 없고 나도 세상을 찾을 수 없는 곳으로 가고 싶었노라고.

그로부터 이십 하고도 사 년이라. 형이 산중에서 삭혀야 했던 것은 세상에 대한 원한 같은 것이었던가? 자기 자신의 내부로부터 식을 줄 모르고 솟아오르는 세상에 대한 열정 같은 것이었나?

내가 조금만 더 형에게 성실할 수 있었다면 나는 형이 수 년 전에 ‘공자의 시작에 서다’라는 책을 보내오셨을 때 서가의 한가운데 꽂아 놓지만 말고 부지런히는 말고라도 하루하루 음미는 해보았어야 마땅했을 것이다.

뒤늦게 읽은 서문에서 형은 공자를 가리켜 혁명가라고 했다. 그리고 자공이 그 깊은 마음을 담아 ‘논어’를 펴냈지만 편집 과정에서 그 안에는 증삼 같은 이의 ‘가짜’ 논리도 끼어든 나머지 하나의 일관된 사상만으로 이루어진 체계는 되지 못했다고도 했다. 왜 공자의 ‘시작’에 서야 하는가? 그것은 그를 잘못 읽음으로써 이 동양 세계가, 그 중요한 부분 한국이라는 사회가 잘못 이끌어져 왔기 때문이라는 것이었다.

그러니까 형은 공자를 통하여 남들이 아직 이해하지 못하고 있는 그 자신의 혁명을 시도하고 있는 셈이었다. 이 혁명을 위해 또 ‘논어’를 읽는 그 자신만의 독법을 제시하고자 했다. 즉, 형은 ‘논어’는 명문장들의 집합으로 읽으면 안 되고 공자와 그의 제자들의 치열한 대화와 행위의 장으로서, 연극 무대를 바라보듯 읽어야 한다고 말한 것이다. 그래야만 그 실체에 조금이라도 더 가깝게 다가갈 수 있으리라는 것이다.

형이 그토록 자공을 높게 평가하는 것은, ‘논어’의 그 전체적인 흐름에 다른 제자들과 함께 스승의 3년상을 치르고도 모자라 홀로 다시 3년상을 치렀다는 그의 성인(聖人)다운 면모가 아로새겨져 있기 때문이라고 한다.

형은 산중에 오래 계신 분답게 오는 사람 반기고 떠나는 사람 소매 붙잡지 않는 도인의 경지에 다다르고 있었다. 이제 내려오실 때도 되었건만 또 형 자신도 새로운 삶이 이제는 필요한지 모르겠다고 생각하시면서도 뜻대로 되지 않는 세월이었다.

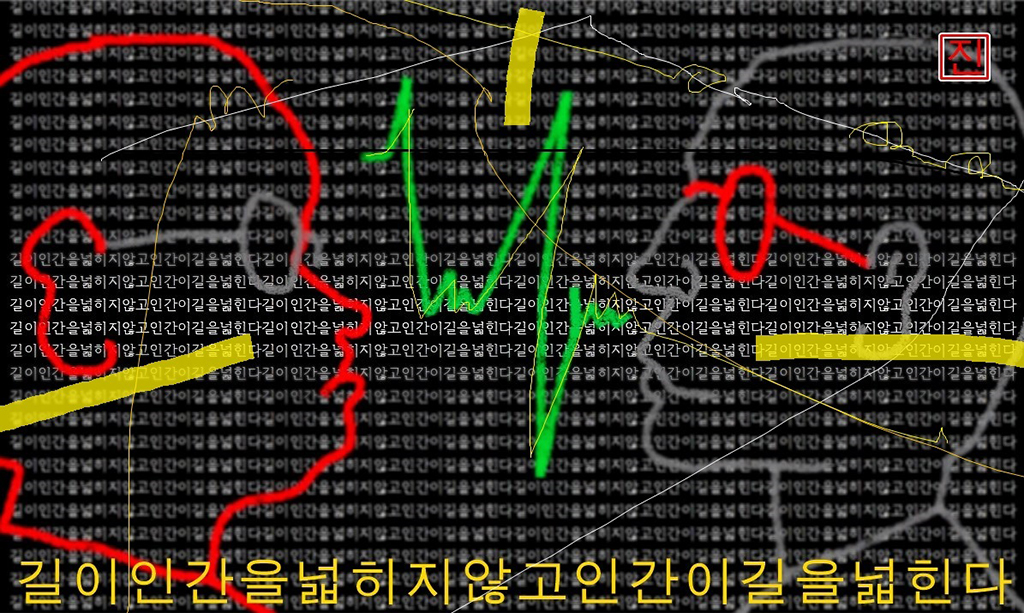

나 홀로 하산하여 서울로 와 형의 ‘공자의 시작에 서다’를 진지하게 편다. 거기 ‘길이 인간을 넓히지 않고 인간이 길을 넓힌다’는 말이 써 있다. 형이야말로 길을 넓히고 싶었던 것이리라. 나는 그 넓혀진 길을 조금이라도 뒤따라 걸어봐야 하겠다.

/방민호 <서울대 국문과 교수> /삽화 = 이철진 <한국화가>