논어 계씨(季氏)편에 공자가 “이로운 벗이 셋, 손해되는 벗이 셋이다. 곧은 벗과 미더운 벗과 지식이 많은 벗은 이롭고 편벽된 벗과 비위를 잘 맞추는 벗과 말만 잘하는 벗은 손해가 된다”라고 말했다.

살아가면서 숱한 친구들을 만나고 헤어지고 살아간다. 삶의 길목에서 만나는 그 사람들 중에서 친구로 지낼 수 있다는 것도 지고지순한 억겁의 인연이 아닐 수 없으며 옷깃만 스쳐도 인연이라는 말은 쉽게 쓰여진다. `벗이 곧 새로운 나`라는 것으로 인식하면 벗은 참 귀한 존재감이다. 벗이 곧으면 자기의 허물을 들을 수 있고 벗이 미더우면 나도 성실한데 나아갈 수 있으며 벗이 지식이 많으면 나도 덩달아 밝아질 수 있다. 귀하고 외경스러운 벗은 만날 수만 있다면 그지 없는 최상의 복이다.

벗은 내가 어질게 되도록 돕는 사람이다. 논어 학이편에 “벗은 흔히 친구(親舊)”라고 한다. 즉 `가까이에서 본다`의 의미와 `오래 되었다`의 합성이며 인디언은 친구를 “내 슬픔을 자기 등에 지고가는 사람”이라고 정의한다.

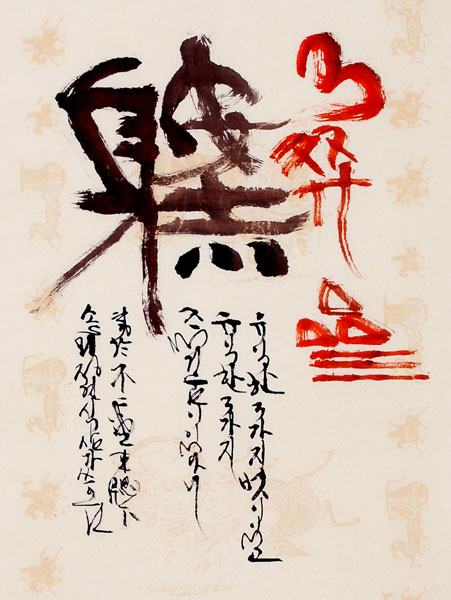

붉은 주사(朱沙)를 가지고 있으면 붉어지고 검은 옻을 가지고 있으면 검게 되나니 우리 모두는 함께 있는 주변에 대해 다시 살펴볼 일이다. 먹을 가까이 하면 검어지는 법이다. 늘 먹을 만지고 사는 나는 얼마나 검어져있을까 한번 웃어볼 일이다.

“살아가면서 넋이 추한 이와 벗하지 말며 넋이 악한 이와 어울리지 마라. 넋이 고운 이와 벗하며 넋이 맑은 이와 함께 할지니라. 거대한 바위는 바람에 흔들림 없나니 어진 이는 칭찬에도 비난에도 의연하더라. 삶의 길목에서 나보다 나은 이를 만나지 못하면 차라리 홀로 가도 좋다. 삶은 견디면서 좌충우돌하면서 울면서 웃으면서 가는 것이다”.

논어 학이편에 “자기보다 못하는 이는 벗삼지 말라”한 말이 무겁다. 단순한 말씀 뒤에 감춰져 있는 그 큰 말씀을 다같이 새겨볼 일이다.

만나고 헤어지고 또 다시 만날 수밖에 없을까. 시절 인연일까. 이해득실의 문제일까. 나를 낳아준 것은 부모이지만 나를 알아주는 이는 오직 포숙이라 했다. 관포지교의 고사처럼 내 글씨 알아주는 벗이 있다면 참 좋겠다.

나이와 상관 없이 친구하고 싶다. 나는 나를 친구라 하는 그들에게 나는 어떤 친구일까. 공경과 귀함과 두려움의 대상이 되기도 할까. 나의 가장 친한 친구는 나에게는 아마 나인 것 같다. 칠흑같이 어두운 밤 나를 환하게 열어주는 친구처럼 나도 그를 닮고 싶다.

솔뫼 정현식<서예가·솔뫼서예연구소장 >