-메리 셸리의 ‘프랑켄슈타인’과 카렐 차페크의 ‘로숨의 유니버설 로봇’

인간은 태어나면서부터 수많은 공포를 안고 사는 연약하기 짝이 없는 존재일지도 모른다. 인간의 가장 오래된 이야기라는 길가메시 신화에서도 그렇듯, 죽음이라는 인간이 경험해보지 못한 미지의 영역에 대한 공포가 바로 그러하지 않은가. 또한, 가파른 언덕 위로 끊임없이 돌을 굴려 올라가야 하는 시지프스의 이야기가 그렇듯, 평생 자신이 어디로 가는지도 모르는 채, 자신이 감당하기도 버거운 돌을 끊임없이 굴리듯, 살아가는 것에 대한 공포가 그러하다.

한편, 언젠가 기계가 인간보다 뛰어나게 되어 인간의 위치를 대체하리라는 상상은 또 어떨까. 인간에게 과연 그것보다 더 큰 공포가 존재할까. 불과 몇 년 전 알파고와 이세돌의 바둑 대결이 그렇게 화제가 되었던 배경에는, 인공지능(Artificial Intelligence)라는 것이 인간의 삶을 대체할 것인가 하는 것에 대한 관심의 근거에는 바로 인간의 삶을 기계가 대신할 수도 있을 것이라는 공포가 존재했다. 그것이 우리 인간에게 공포라면, 우리가 왜 그것을 그렇게 계속 이야기하느냐고? 사실, 모든 이야기 중에 가장 재미있는 것들은 바로 인간이 갖고 있는 공포와 관계되어 있기 때문이다. 두려움은 인간의 다른 모든 감정들 중에서도 가장 인간의 모든 감각과 지각을 활성화한다.

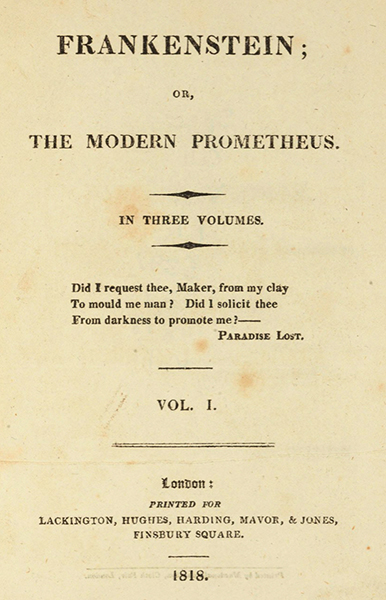

메리 셸리(Mary W. Shelley·1797~1851)가 쓴 <프랑켄슈타인 ; 혹은 근대의 프로메테우스>(1818) 속에는 이미 죽은 사람을 재료로 그를 되살리는 연구에 몰두했던 빅터 프랑켄슈타인이 등장한다. 그는 오랜 연구 끝에 키가 8피트나 되는 ‘괴물’을 만들어낸다. 그 괴물은 빅터로부터 인간다움에 대해 배우지만, 인간다움에 대해 배우고 나자 자신이 사랑할 수 있는 새로운 ‘괴물’을 만들어달라고 요구한다. 빅터가 그 요구를 들어주지 않자 괴물은 빅터의 친구들을 하나씩 죽이고, 빅터는 복수를 위해 그 괴물을 쫓는다.

메리 셸리의 이 <프랑켄슈타인>은 분명 신이 되고자 하는 인간의 딜레마가 담긴 이야기다. 신이 인간들을 빚어내고 그것에 숨을 불어넣었듯, 인간을 신의 자리에 위치시켜 인간의 형상을 한 무언가를 만들어낼 수 있을까, 나아가 그 무언가가 인간에게 자신의 존재에 대한 승인을 요구한다면? 이라는 꽤 섬뜩한 상상력이 그 속에 자리하고 있다. 여기에서 창조된 괴물은 키가 엄청나게 크고 힘이 센 대상으로 분명 내가 만든 것이었으되, 그것이 점차 자라나면서 자기 자신의 생각과 행동을 가지고 자율적으로 움직이면서 창조주의 생명조차 위협한다. 어쩌면 문학이라는 도구로 자신을 규정당하는 것을 바라보는 신의 마음속도 마찬가지가 아니었을까.

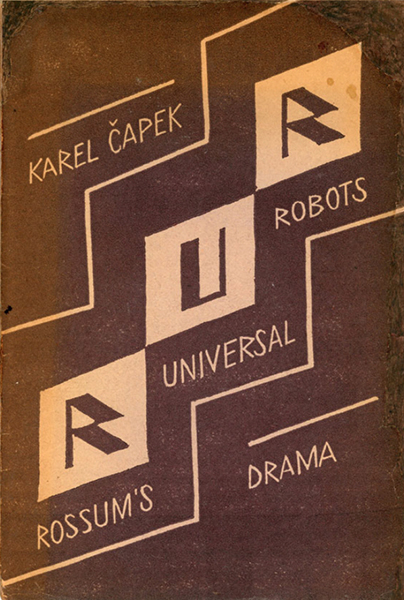

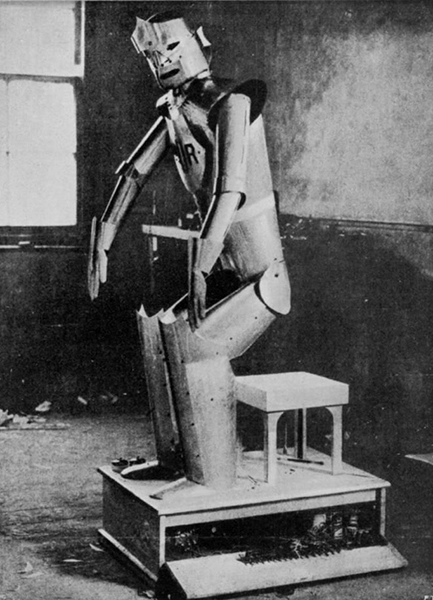

신화 속 인간 창조라는 주제에서 빠져나와, 근대에 인간의 형상을 하고 자율적으로 움직이는 기계에 대한 상상이 본격화된 것은 분명, 체코의 극작가 카렐 차페크(Karel apek· 1890~1938)가 쓴 희곡 <로숨의 유니버설 로봇(Rossum’s Universal Robots·1920)>에서부터였다. 사실 ‘로봇(robot)’이라는 단어를 처음 사용된 것이 바로 이 작품에서였다. 이 단어는 ‘노동’을 의미하는 슬로바키아어에서 비롯되었다.

노동계급을 중심으로 사회주의의 의미와 가치가 가장 치열하게 대두되었을 무렵인 1920년, 작가인 차페크는 이 작품을 통해 로봇이라는 기계가 인간의 노동을 대신한다면 어떨까, 하는 상상력을 제시하였다. 이 작품에서 로숨이라는 박사는 머나먼 섬에서 해양생태계를 연구하다가 ‘인간’을 만들어내었고, 그가 세운 로숨이라는 로봇 회사는 노동 사회 속에서 번창일로를 겪게 된다. 로봇이 인간의 노동력을 대체해버린 새로운 시대가 된 것이다.

로숨 회사가 만들고 판 로봇들은 노동조합을 결성하고 인간에 대항하여 반란을 일으킨다. 로숨의 대표인 ‘도민’은 자신이 만들어 판 로봇들이 진화의 단계상 인간보다 자신들이 더 위에 해당한다고 주장하는 것을 보면서 코웃음을 치지만, 로봇들은 자신들의 우월성을 확신하면서 인간을 위협해온다. 분명 자본가계급과 노동자계급 사이의 대립이 이 작품에 알레고리로 들어 있는 것이다.

이 작품에는 인간의 노동이 창조성을 잃고 컨베이어벨트에서 파편화된 부분만을 반복하는 생산적 효율성만을 추구하게 된 테일러주의 아래의 노동이 중요한 테마로 제시되어 있다. 이러한 노동은 인간을 괴롭게 한다. 매일 정해진 시간 단순 반복적인 프로세스를 반복하는 인간의 노동은 그 의미를 찾기 어려운 것이다. 인간은 이러한 노동의 괴로움을 극복하기 위해 정해진 알고리즘을 반복하는 로봇의 필요성을 요청한다. 로봇이 필요하게 된 것은 우리에게 노동이 더 이상 즐거움이 아니라 파편화되어 지루한 단순반복을 되풀이해야 하는 것이 되었기 때문이다. 그렇다면 로봇은 어떨까. 그들은 과연 자신의 일을 대신해 줄 또 다른 로봇을 필요로 하지 않을까.

로봇들은 로숨 회사를 포위하고 로숨 박사가 만든 생명을 만들어내는 인간의 비밀이 담긴 문서를 요구하기에 이른다. 대표인 도민은 그 문서를 내주려고 하지만, 도민의 부인 헬레나는 두려운 나머지 그 문서를 태워버리고, 도민과 함께 떠난다. 로숨에 남은 유일한 인간 알퀴스트가 로봇들의 위협을 받으면서도 생명의 비밀을 담고 있는 어린 로봇들을 풀어주면서 이 작품은 끝난다.

차페크의 이 희곡은 우리에게 있어 인간이 만들어낸 로봇에 대한 이야기가 결국은 인간에 대한 이야기에 다름 아니라는 사실을 말해준다. 로봇은 인간의 삶에 들어 있는 결여에서 비롯되는 상상력에서 시작되고, 그 상상은 점차 실현되어가기 때문이다. 인간에게 있어 가장 중요한 대상이라고 해도 좋은 인간의 ‘노동’에 대한 로봇의 대체 가능성을 차페크는 이미 100년 전에 보여주었던 셈이다.

차페크의 이 <로숨의 유니버설 로봇>이 출판된 해에 태어난 아이작 아시모프(Isaac Asimov·1920~1992)는 로봇에 대한 수많은 단편들과 로봇 시리즈를 연이어 쓰면서 우리에게 널리 알려진 ‘로봇학의 3원칙(Three Laws of Robotics)’을 제시한다. 로봇이 인간의 일을 대신하면서 단순반복의 노동만을 대신하는 것에 그치지 않고 나아가 인간과 동등한 사고를 하게 될 때, 과연 인간을 위협하게 된다면 어떻게 될까 하는 두려움에 대한 아시모프의 대답이었던 셈이다.

로봇은 알고리즘으로 구성되어, 그 알고리즘을 반복하는 존재로, 그 알고리즘 속에 인간을 보호하는 원칙을 넣으면 된다는 것이다. 인간이 절대로 서로를 죽여서는 안 된다는 불문율을 갖고 있는 것처럼, 로봇의 가장 밑바닥의 토대에 일종의 원칙화된 헌장을 마련해두자는 생각이었다. 아시모프는 이 3원칙을 자신이 발표하는 작품 마다 조금씩 바꾸어가면서 발전시켰지만, 이들은 결국 “로봇은 인류에게 해를 가하거나, 행동을 하지 않음으로써 인류에게 해가 가도록 해서는 안 된다”는 가장 단순한 원칙으로 귀결된다.

아시모프의 로봇이 지켜야할 원칙이 매력적인 것은 메리 셸리의 <프랑켄슈타인>과 카렐 차페크의 <로숨의 유니버설 로봇>이 신과 인간, 그리고 인간과 로봇을 비유하는 사고에서 벗어나지 못했던 것에 비해, 아시모프는 인간과 로봇을 명확하게 구분하여, 로봇이 가져야할 자율적인 원칙을 제시했기 때문이다. 로봇을 인간학적인 사고로 바라보는 것에서 그 자신이 정의하였듯이 로봇학적인 사고로 바라보기 시작했던 것이다. 로봇의 내부에 자기 원칙들을 가지고 인간과 관계없이 사고하고 활동하는 존재로 간주한다는 생각은 꽤 매력적이다.

물론 로봇이 자율적으로 사고하게 된다면, 스스로 자신의 원칙을 부정하고 새롭게 자기의 존재에 대한 원칙을 새롭게 구성하게 되지 않을까. 그렇다면, 결국 로봇은 자신에게 부여된 원칙을 폐기하게 되지 않을 것인가? 이러한 상상은 영화 ‘블레이드 러너’(Blade Runner·1982)의 원작인 필립 K. 딕(Philip K. Dick·1928~1982)의 <안드로이드는 전기양을 꿈꾸는가?(Do Androids Dream of Electric Sheep?·1968)로 이어지겠지만, 일단은 여기까지만 해둔다. 여름날 로봇에 대한 상상은 그 정도까지가 딱 좋다.

/송민호 홍익대 교수