송민호의 書架에서

현진건의 ‘B사감과 러브레터’

한 시대를 빛냈던 한국의 근대문학, 예를 들어 김동인이나 염상섭, 이상이나 정지용, 박태원 등의 작품들은 이제는 중고등학생들의 국어나 문학 교과서에만 남겨져 버린 것이 아닌가, 하는 덧없는 걱정이 생길 때가 있다.

물론 교과서에나마 남겨졌다는 것은 그 자체로도 적지 않은 의미가 있다. 교육과정의 담당자들에 의해 여전히 남기고 보존할 만한 가치가 있는 것으로 간주되고 있기 때문일 테니 말이다.

하지만 문학 작품들이 뒷 세대들에게 다시 읽히고 그 새로운 해석을 매개로 또 새로운 의미를 획득해가는 과정이 이른바 문화적 생산력 내지는 해석의 가치라고 할 수 있다면, 한국 근현대문학은 이제는 새로운 시대의 문화를 생산할 힘을 잃어버리고 교육과정의 일부에 머물러, 닫혀 있고 명확한 해석만을 재생산하는 것에 그치고 있는 것이 아닌가 하는 우려가 생긴다.

분명 문학 텍스트에 대한 해석은 독자들 자신의 몫이다. 이미 공인된 해석이 갖는 힘을 지나치게 절대화하지 않는다면, 어떤 문학작품이든 독자 자신이 갖는 개개인의 이상과 가치에 맞게, 그리고 변화하는 동시대의 문화적 함의를 통해 새롭게 해석하는 것은 얼마든지 가능하다. 문학 작품에 대한 열린 해석의 가능성은 그 사회가 얼마나 열린 가치를 담고 있는가 하는 것을 보여주는 기준점이 되는 것이다.

이런 저런 생각을 하며, 서가를 뒤지다가 오랜만에 현진건의 소설집을 꺼낸다. 현진건(玄鎭健·1900~1943)이라고 하면, 아마 많은 사람들이 바로 ‘운수 좋은 날’(1924)의 ‘김첨지’를 떠올릴 것이다.

“설렁탕을 사왔는데 왜 먹지를 못하니…. 괴상하게도 오늘은 운수가 좋더니만….” 이라는, 인력거꾼 김첨지에게 가장 운수가 좋았던 날이 바로 병에 걸린 아내가 죽은 가장 운수가 나쁜 날이었다는 역설이 자본주의 사회의 한 단면을 보여주어 크게 호평을 받았던 작품이다.

그 때문인지 어지간한 문학 교과서들에는 대부분 수록이 되어 있어서, 현진건이라는 이름을 바로 기억해내지 못하시는 분이라도, 아마 이 ‘운수 좋은 날’이라는 제목이나 그 마지막 상황이 자아내는 독특한 페이소스만큼은 기억하고 계실 것이다.

사실, 현진건은 1920년대 무렵 일제 식민지하에서 기형적으로 자본주의화하는 도시 서울의 풍속도를 가장 예리하게 파헤쳤던 작가였다. 비록 ‘운수 좋은 날’로 대표되기는 하였으나, 도시노동자의 피폐한 현실을 그려내는 것만이 작가 현진건의 주제는 아니었던 셈이다. 에두아르 마네 같은 인상주의 화가들이 부르주아 자본가 계급들이 갖고 있던 속물적 취미를 자기 작품의 풍자적 대상으로 삼았던 것처럼, 현진건은 가장 예리한 시선으로 자기 주변에 존재하는 다양한 인간 군상들의 삶의 양상을 소설 속에 옮겨와 일종의 풍자적 대상으로 삼았다.

현진건이 초창기부터 꽤 관심을 갖고 있었던 것은 사랑의 열병에 빠진 사람들이었다. 1920년 무렵 조선 사회의 예술적 아이콘과도 같았던 나혜석과 김우영의 화려한 결혼식 이후, 식민지 조선에서 ‘자유연애’라는 사상이자 풍속이 널리 퍼지게 되면서, 이전과는 전혀 다른 방식으로 근대적 사랑의 열정이 일종의 풍속이자 정신으로 체현되었던 것이다. 현진건은 이러한 상황을 놓치지 않고 자신의 작품 속에 담아냈다.

그가 최초로 발표한 소설인 ‘희생화’(1920)에서 근대적 사랑의 열기에 들떠 바뀌어 가는 누님을 바라보는 남동생의 관점에서 이야기를 전개한다. 창경원에 벚꽃이 한창일 무렵, 나는 누님과 함께 식물원에 간다. 누님은 공부를 썩 잘하고 재주가 비범하다는 같은 학교 4학년 급장과 시선을 마주치고 얼굴이 붉어졌던 것이다.

이후 같은 학교 지육부(智育部)의 간사로 활동하면서 서로 사랑하는 감정을 갖게 되지만, 두 집안 사이의 반대로 그들의 사랑은 이뤄지지 못하게 된다. 집안의 반대로 사랑이 이뤄지지 않는다는 주제는, 이미 고전소설에서부터 신소설에 이르기까지 오래되어 낡고 뻔한 문학적 클리셰이다. 그리 대단할 것도 없다.

하지만 현진건은 그 둘의 상투적인 운명이 아니라 열병과 같은 사랑 뒤에 누이에게 남은 감정적 불길과 그것을 바라보는 나의 자리에 주목한다.

사랑을 잃은 누님은 격정과도 같은 감정에 휩싸이고, 그것을 바라보는 나의 마음 역시 동정(同情)의 정서가 가득하다. 작가 현진건은 새로운 시대, 도래한 근대적 사랑의 열병과 그것이 담고 있는 힘에 대해서 주목했던 것이다.

이후 2년 뒤쯤에 쓴 ‘타락자’(1922)에서 현진건은 다시, 사랑이라는 주제를 꺼낸다. 부모의 뜻에 의해 결혼한 ‘나’는 신문사(현진건은 1921년 조선일보에 입사했다가 시대일보로 옮겼고, 이어 1927년에는 동아일보에 입사했다)의 신입 환영 모임으로 요리집 명월관 지점에 갔다가 그곳에서 춘심(春心)이라는 기생을 만난다. 처음에는 아무런 마음도 없었던 나는 말수작을 몇 번 나누다가 술을 더 마시고 그에게 연정을 품게 된다. 술에 잔뜩 취하여 집으로 돌아와 잠들었다가 깬 나를 본 아내는 의미 있는 웃음을 지으며, 어젯밤 술에 취한 내가 춘심이의 이름을 부르면서 자신을 잡아당기더라고 말하며 어깨를 들썩거리며 웃는다.

이 작품의 이 대목은 퍽 의아하다. 자신의 남편이 명월관 지점에 가서 기생과 놀음을 하다가 집에 돌아와 아내를 보고서 기생으로 착각하여 그 이름을 부르는데, 아내는 그 상황을 재밌어 하며 웃는다. 일반적인 감각에서라면, 결코 있을 수 없는 일이다. 하지만 이 대목을 이렇게 해석해보면 어떨까. 집안의 뜻에 의해 결혼한 아내는 아마도 자신의 남편이 사랑의 열병에 들떠 있는 장면을 아마도 처음 봤을 것이다. 그러니 그것이 기생이든, 누구든 일단은 신기하고 재미있었을 터이다.

이어, 나는 춘심이 보낸 편지를 받는다. 몇 줄 적지 않은, 사소하다면 사소할 그 편지를 받고서 나는 하늘이 떠나갈 듯 기뻐하면서 아내에게 그 편지를 자랑한다. 나는 얼굴에 웃음을 가득 띠고 있지만, 작품 속에서 아내의 반응은 나오지 않는다. 아내가 신기해했던 연애에 빠진 남편의 상황은 딱 여기까지였을 것이다.

사랑에 빠진 이들이 늘 그러하듯, 그 남편은 열병에 빠져 자신을 바라보는 관객인 아내의 심리를 간과해버린다. 결국, 아내는 화를 내고, 집안의 반대까지 더해, 나는 춘심과 헤어진다. 진짜인지는 모르겠으나 춘심이 죽었다는 부고를 받고 슬퍼한다. 이 소설의 마지막 장면은 성병인 임질에 걸려 고생하고 있는 아내의 장면이다. 사실 여기에서 임질이란 실제의 병이기도 하고, 감염되는 근대적 사랑의 열정에 대한 알레고리이기도 하다.

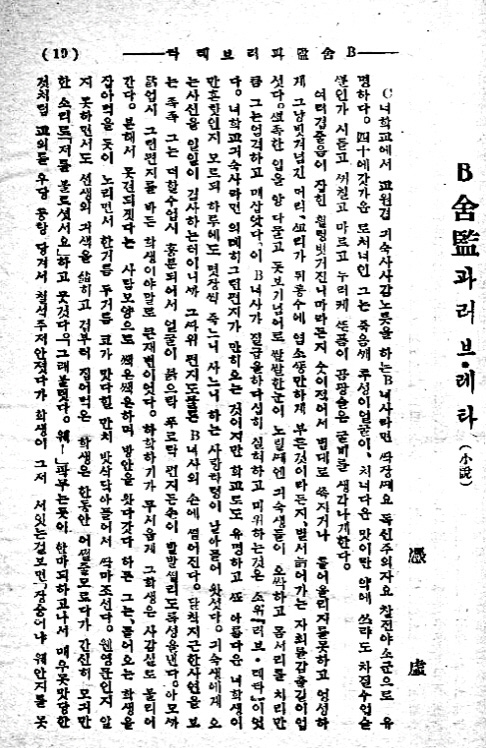

현진건의 작품 중에서 ‘근대적인 사랑’을 다룬 것 중 가장 짧은 것이지만, 가장 강렬한 작품은 바로 ‘B사감과 러브레터’(1925)이다. 아마 이 소설의 세부까지 기억나지는 않으셔도, 아마 독신주의자이자 노처녀인 B사감의 기괴한 형상만큼은 기억하며 질겁하실 분들이 적지 않을 것이다.

여학교에서 근무하는 B여사는 학생들에게 오는 ‘러브레터’를 싫어한다. 하루에도 몇 장씩 죽느니 사느니 하는 사랑 타령이 들어 있는 편지들이 들어오면, 해당 여학생들을 호출하여 닦아세우기 일쑤다. 그러면서 그는 ‘사내란 믿지 못할 것, 우리 여성을 잡아먹으려는 마귀인 것, 연애가 자유이니 신성이니 하는 것도 모두 악마가 지어낸 소리’라며 학생들에게 일장연설을 올린다.

그러던 B여사가 밤에는 학생들의 ‘러브레터’를 하나하나 뜯어보면서 그 속에 담겨 있는 절절한 사랑의 글귀들을 보면서 그 속 감정에 푹 빠져 일종의 연기를 하듯이 그 상황을 재연하는 것을 3명의 학생들이 발견하게 된다는 것이 이 짧은 소설의 대강이다. 이렇게만 보면 마치 이 소설은 겉과 속이 다른 엄숙주의자의 행태를 풍자적으로 다루면서 그 기괴성을 강조하고 있는 것처럼 보인다.

하지만 생각해보자. 연애소설을 읽는 우리의 마음 속 풍경이 B여사의 그것과 과연 많이 다를까. 비슷한 시기 노자영(盧子泳·1896~1940)이 펴낸 연애서간집 ‘사랑의 불꽃’(1923)는 시대적인 베스트셀러였다. 그 책에서 사랑을 속삭이는 누군가의 편지를 훔쳐보면서, 독자들은 ‘사랑’의 열정을 되새겼던 것이다.

누군가의 절절한 연애편지를 훔쳐보는 독자가 나의 일도 아닌데 가슴이 뛰는 것, 그것이 바로 연애소설의 기본 도식이었던 것이다. 현진건은 이 작품을 통해 근대적인 사랑의 풍속도뿐만 아니라 연애소설의 독자들의 마음 속에 존재하는 사랑에 대한 동정과 공감의 문제를 다뤘던 것이다.

/송민호 홍익대 교수