그 속에 고인 물을 본다.

산새도 쉬어서 가고 덧없던 구름도 제 그림자를 비껴 드는 곳. 노을이 여기서 먼저 피어나는 줄 누가 진작 알았을까.

‘나르키소스(Narkissos)’처럼 고인 물에 시름하여 시간의 흐름도 모르던 나는, 그제야 먼 산의 봉우리도 눈에 들어오고 때묻지 않은 바위의 색도 보고, 입산 객이 빠져나간 후의 정적에 귀 기울일 수 있었다.

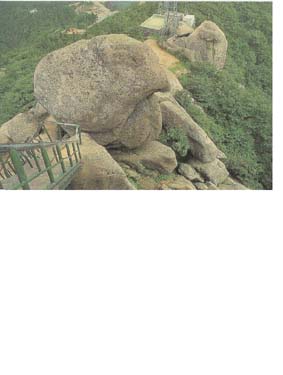

이어진 연봉의 꼭대기마다 패어진 바위 확 들.

문장대를 중심으로 사방의 바위들에도 그런 확을 새겼다. 늦게 올라오신 노친 네 두분,

“이게 다 뭐로?”하며 궁금해하신다. 아는 채 하며 ‘옛사람들의 하늘에 제사지내던 흔적’이라 여쭈니, “여어, 저어, 다 나 뚜고 이이까지” “여북 답따붰으먼 여어 까지 왔을 노”

그리 간절한 마음도 흔적으로 이만큼 남아있다.

문장대에만, 그 경치와 풍광에만 눈 두면 놓치는 것이 매 바위이다.

입구 쪽의 오른 편에 서있는 바위는 내려올 때나 되어서 비로소 눈에 들어온다. 오를 때는 문장대의 그것이 한 눈에 가득하고 아무 것도 눈에 안 차, 뵈지도 않던 것이 한 숨 돌리고 나면 비로소, 경치도 마음에 들어오고 다른 풍광에도 눈이 가니, 그때 즈음하여 보이는 것이 매 바위이다.

등판의 깃털하며 웅크린 채 창공을 보는 자태, 그 어느 것 한 점 더 보태고 말 것 없는 한 마리 날개 쉬는 매다.

아래에서 보면 사지의 갈기와도 같은 털이 위에서는 매의 깃이 되고 위에서 우뚝 선 바위는 자연스럽게 매의 머리가 되는데, 여기에 인공을 더하여 눈과 부리를 새겼다.

자연에 사람의 손길이 머물면 그대로 천인합작(天人合作)으로 되는 걸까. 천인합작의 절묘한 예술품이 이렇게 또 한 점을 보탠다. 우리보다 앞서 살다간 님들의 이런 마음에서 나오는 조형의식은 현대의 예술가들의 마음으로는 용납치 못하는 단절된 전통이 되었다.

옛날 이곳을 오르기에는 가교를 설치하였으리라 생각되지만, 그것의 흔적은 별로 남아있지 않고 오늘날은 철제의 사다리를 놓아서 가끔씩 손보아 오는 듯 든든하다. 이곳에 감로(甘露)가 있다 하기에 내려와 이곳저곳을 살핀다.

바위가 얹혀있는 아래 바위의 틈새에도 확 몇 기를 새겼다.

감로라 하는 것은 문장대가 감춘 신선수(神仙水)이다.

속인의 범접을 막는 낭떠러지의 길 아닌 길을 따라가면 바위가 갈라져 하늘을 언뜻 볼 수 있는 곳, 그곳에 은밀히 감추어져 있다. 뭇 벌레가 빠져있고 근방에는 위에서 버린 꽁초까지 있으니 다만 보기만 할 뿐 타는 목을 적시는 시늉보다는 ‘옛날에는 그러그러했느니…’하는 정도로 기억의 저편에 밀어 놓는다.

‘아무리 가물어도 마르지 않고 이루 헤아릴 수 없이 맛이 달다’는 감로는 천상 인적 없던 시절, 더욱이 사람에 묻어온 파리 모기 한 마리 없던 그때에나 사람의 가슴을 적시는 전설이 되어, 마음속에만 남아 있는 것인지 모를 일.

여기에서 1994년 일제가 박은 쇠말뚝이 뽑혔다. 작업에 직접 참가한 서경대 서길수교수를 만나 당시 일에 대하여 듣는 기회가 있었다.

“‘우리를 생각하는 모임’ 당시 회장을 맡아보던 구윤서 선생께서 상주에서 문장대 감로수에도 철주가 박혀 있다는 말을 들었다한다. ‘우리를 …’의 현장답사에서 여러 개의 철주를 확인한 작업 팀은, 박혀있는 철주의 대부분은 그곳으로 접근이 수월하도록 과거, 길을 따라 철책을 박아둔 흔적으로 판단하였으나, 딱 하나 감로수 샘의 한가운데 박혀 있는 것은 쇠의 질이나 박혀있는 위치, 공법도 달라 분명 ‘그것이다’ 판단하여 장비를 동원하고 제거하였다”고 했다.

일제의 철저함과 집요한 짓거리에는 몸서리난다.

<이하우· 암각화 연구가>